2025年9月、AppleはiPhone 17シリーズおよびiPhone Airの発売にあわせて、新型のUSB充電器である「40Wダイナミック電源アダプタ(最大60W対応)」をリリースしました。40Wと60Wの定格電力を使い分けるというその興味深い仕様について、イチケンでは既に動作検証を行っています。

今回の記事はこちらの続きとなり、実際に分解してみて中身の構造や6,480円という販売価格に迫っていきたいと思います。

なお今回の記事についても元となる動画がYouTubeにて公開済みですので、ぜひあわせてご覧いただけますと幸いです。

製品の動作と定格について

まず製品についておさらいしていきます。この「40Wダイナミック電源アダプタ(最大60W対応)」の最も興味深い点は、2つの定格電力を持つことです。 前回の検証 からも分かる通り、基本的には40Wを継続して出力することができる充電器でありながら、短時間であれば60Wでの出力も可能となっています。

これは内部の回路設計、特に放熱の面において60Wの定格ではなく常時40W+α程度の出力に最適化されているものと考えられ、実際の動作では放熱より発熱が上回るとサーマルスロットリングが働き、出力を40Wに制限することで安全性を確保しています。

やや混乱を招きかねない製品名をしていますが、60Wは短時間定格、40Wが実用可能な連続定格とみなして問題ないでしょう。

類似の製品とスペック比較

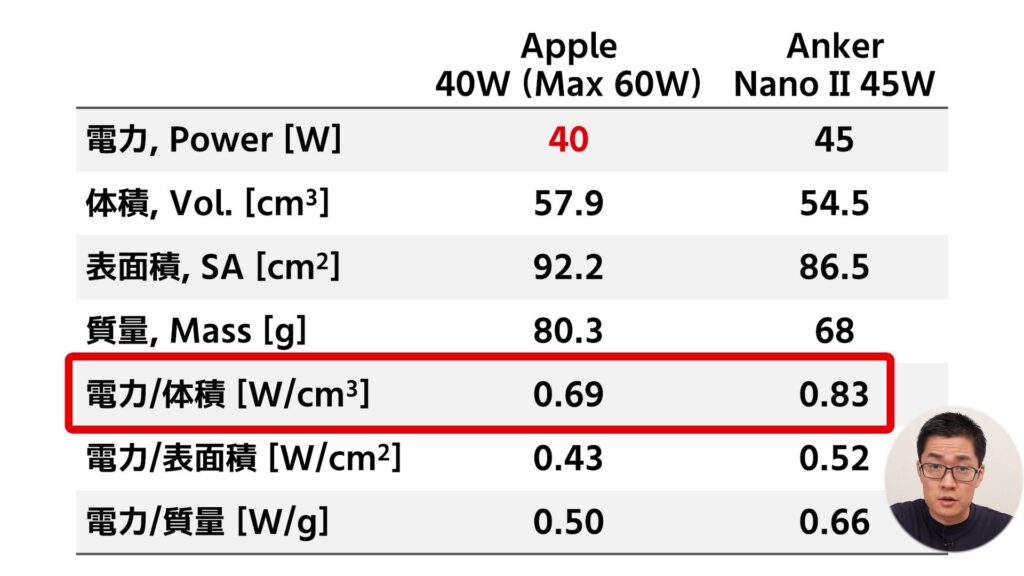

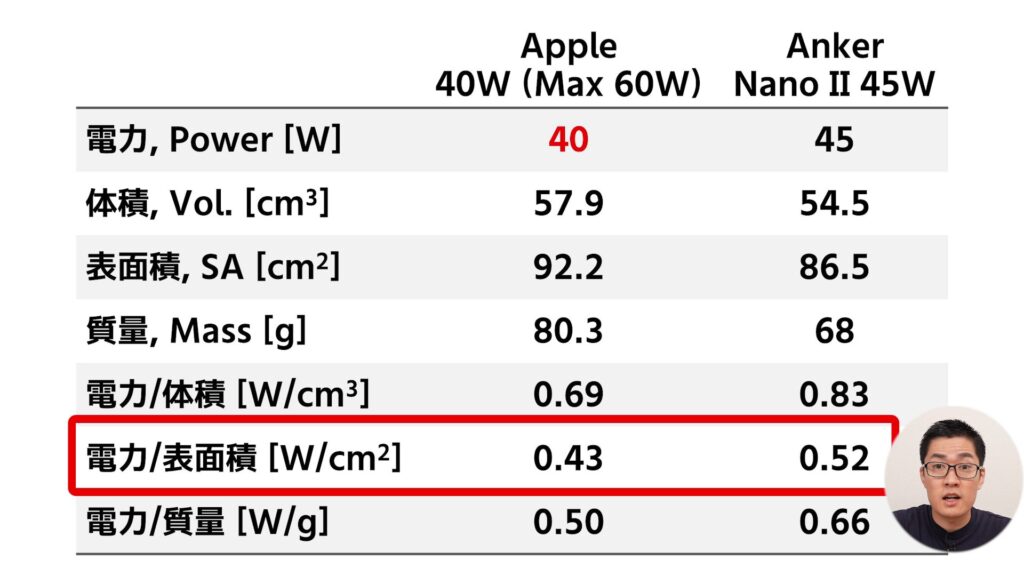

実際の分解を始める前に、同じ電力クラスの他のUSB充電器とスペックを比較して、この製品がどういった立ち位置にあるのかについて見ていきます。なおこの充電器は実質的に2つの定格を持つため、「45Wクラス」と「65Wクラス」の2つのカテゴリで比較します。

45Wクラス充電器との比較

まず連続定格である40Wに近い、45Wクラスの充電器と比較します。今回はイチケンの手元に現物のあったAnker Nano II 45Wと比較します。

体積や質量を見る限り、Anker Nano II 45Wとの比較ではあまり差はない印象です。Apple 40Wダイナミック電源アダプタ(最大60W対応)の体積あたりの電力は0.69W/cm³と、45Wクラスで比べた場合にはそこまで高い数値ではありません。

一方で表面積あたりの電力は0.43W/cm²と小さく、Anker Nano II 45Wよりは放熱に有利な設計と言えます(あくまで40W出力時の話)。

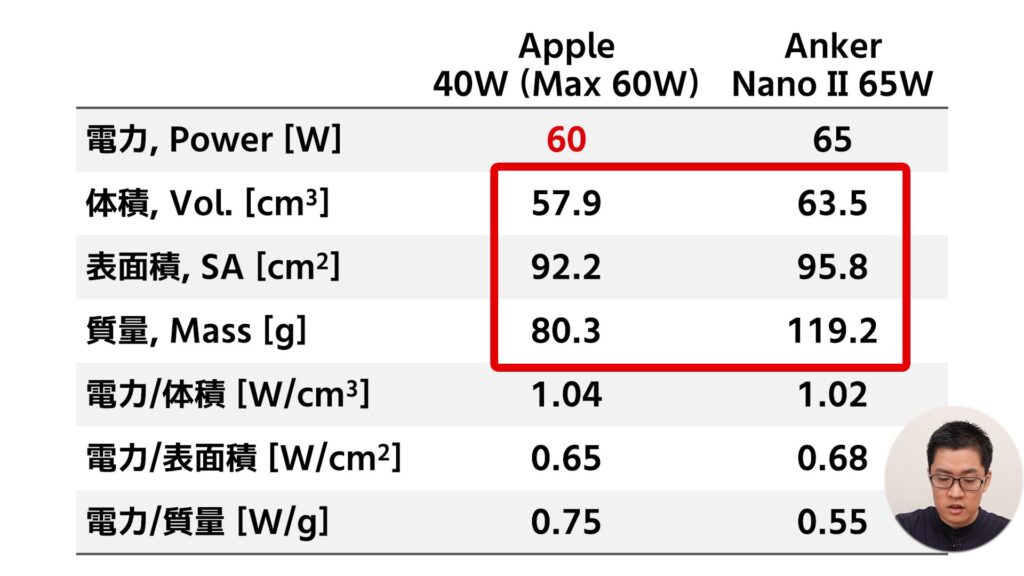

65Wクラス充電器との比較

次に、短時間定格である60Wを基準に、65Wクラスの充電器と比較します。

あくまで短時間定格での計算値で比較した場合に限っては、体積・質量ともに他社製品より小さく軽量です。体積あたりの電力は1.04W/cm³と比較的高性能な部類に入り、表面積あたりの電力も同クラスと同等であることから放熱面でも無理のない設計であることが伺えます。

電力/質量のスペックがやや高いことを除けば(比較的)65Wクラスの製品と同じスペックということで、実際60Wでの連続動作をさせてしまっても問題はなさそうですが、Appleのブランドイメージや発熱を低レベルに抑えるために意図的に40Wで動作させているのかもしれません。

電力変換効率について

本体の発熱について

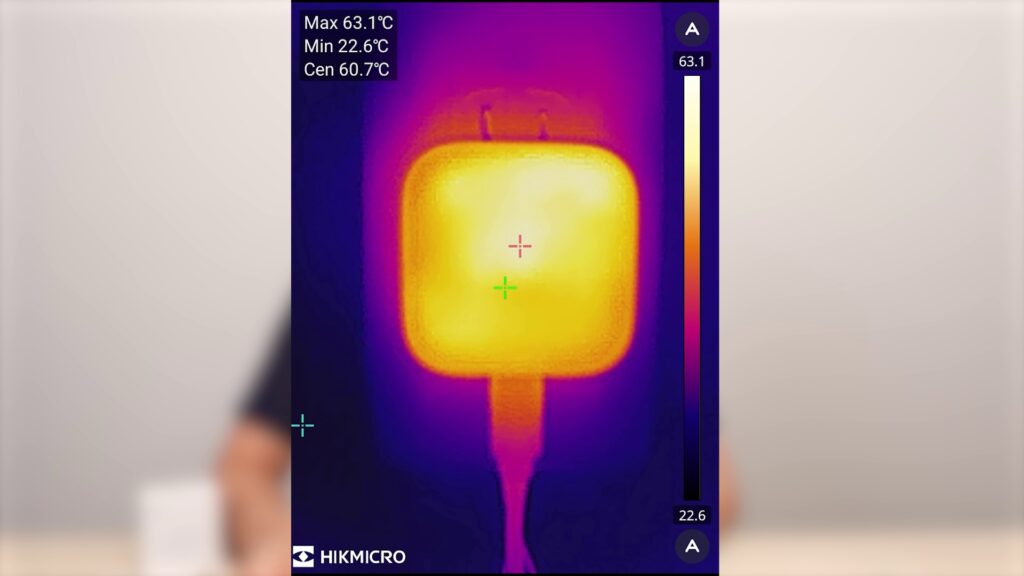

前回の記事でも紹介したように、今回は動作検証環境で諸々の性能試験を行っています。まずサーモグラフィーでの温度測定について改めて確認してみると、最大電力60Wを出力した状態での本体外装温度は63~65℃程度という結果になりました。

75℃~80℃といった高温になる製品も多い中、このクラスのUSB充電器としては比較的控えめな温度に留めていると言えるでしょう。ちなみに後で分解して確認したところ、最も熱くなっているのは変圧器が配置されている箇所でした。

電力変換効率の測定結果

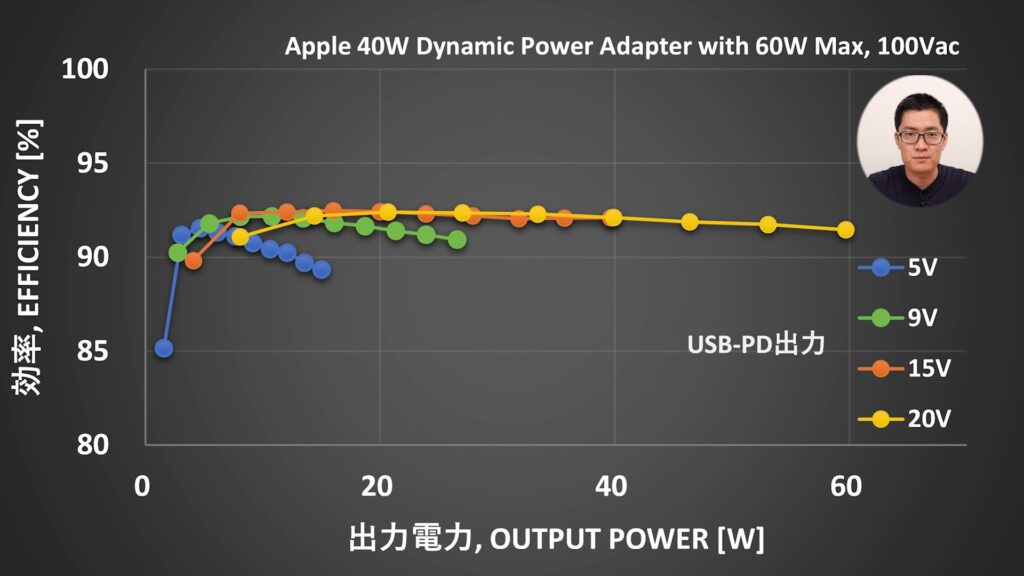

次に、電力変換効率を見ていきます。まずは入力電圧AC100V、出力電圧5V~20Vの範囲での測定結果です。

結果として、非常に幅広い範囲で92%を超える高い効率を示しました。特に、普段よく使うであろう40W以下の領域で効率が高くなるように最適化されているように見え、最高効率は15V出力時の92.5%です。

これまでイチケンでは数々のUSB充電器について電力変換効率の測定を行っています、その中でも40Wクラスとしてはトップレベルの性能です。先程もスペック比較に登場したAnker Nano II 65W(2021年発売)の最高効率は91.3%であり、技術の進歩が伺えます。

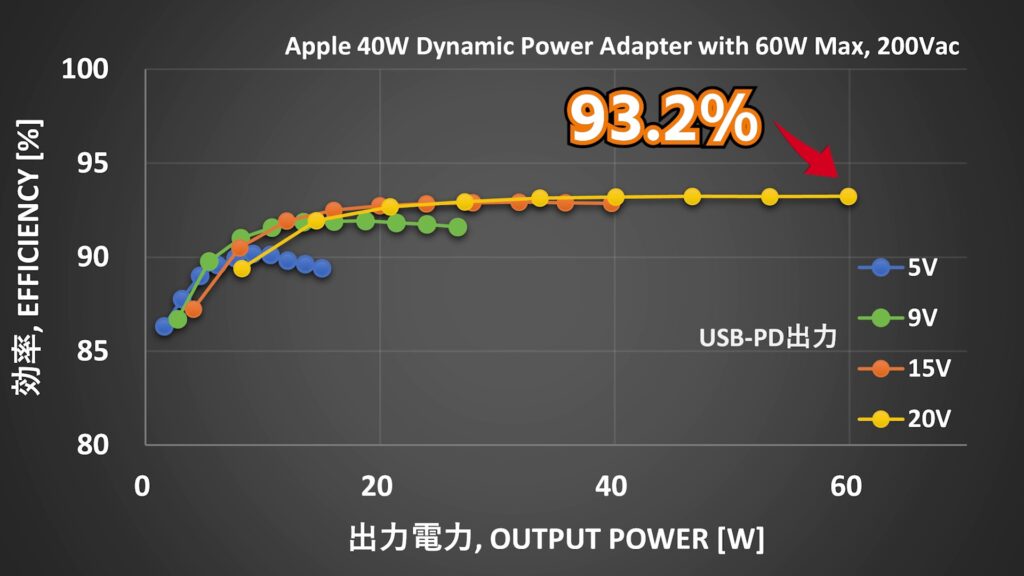

また、入力に使用している交流安定化電源の設定をAC200Vに変更したところ、20V/60W出力時に93.2%を達成しました。グラフ全体の様子も100V入力時とは異なり、全体的に大電力出力時の効率が改善されています。

分解して内部構造を検証

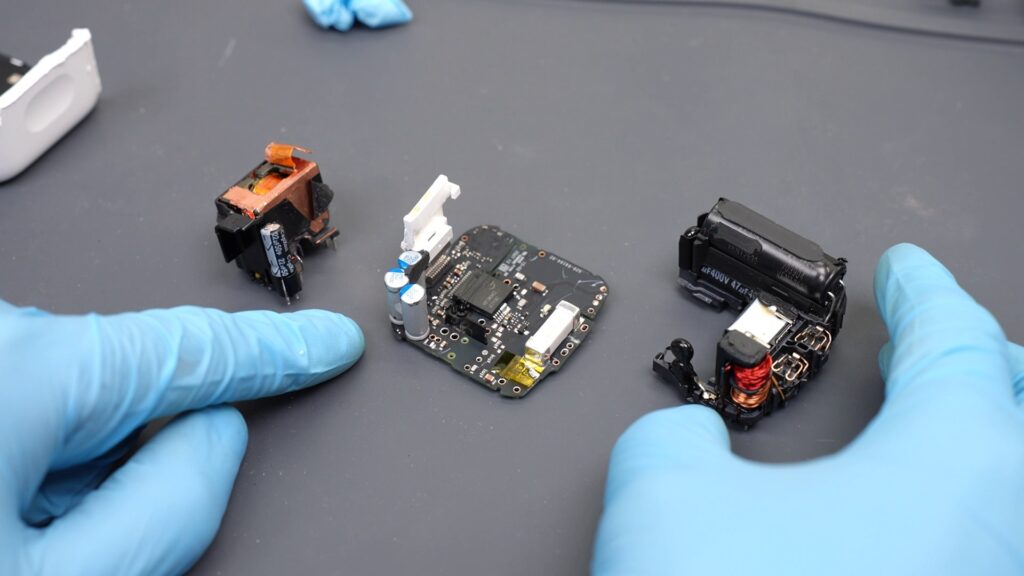

というわけでここまでで既に性能については結構高そうなことがわかってきましたが、実際に分解して中身の構造や部品についても確認していきます。

放熱設計

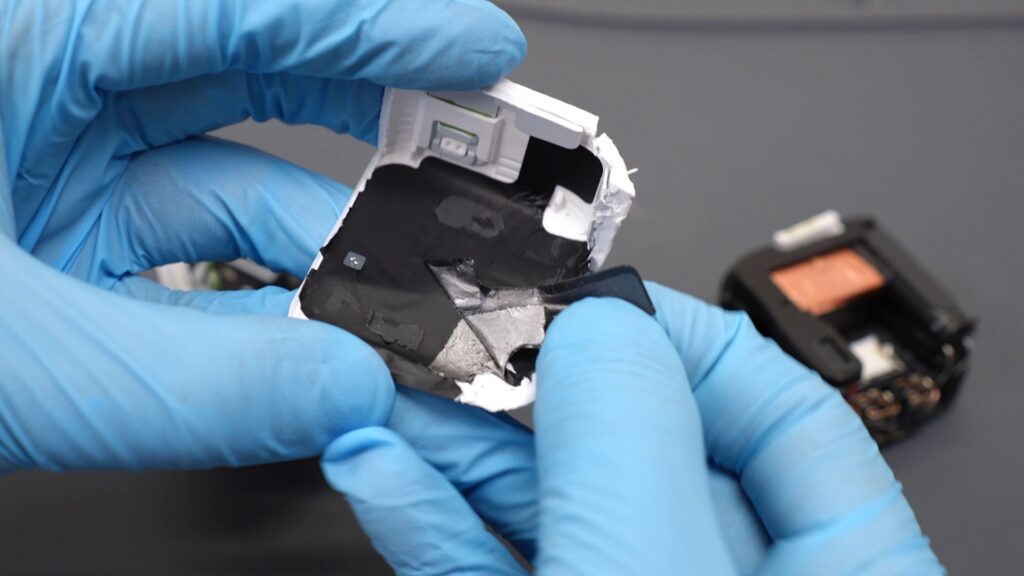

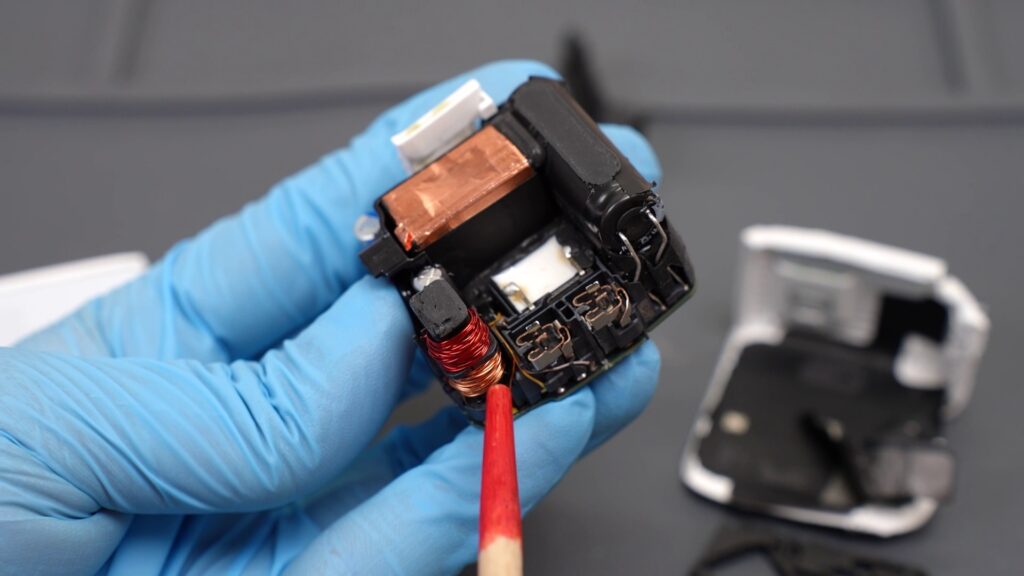

まず外装を剥がすと、すぐに内部の構造を確認することができました。これまで分解してきた同クラス帯のUSB充電器とは放熱の方式がかなり違っているようなことがわかります。

最近の多くの充電器では、筐体内部にTIM(サーマルインターフェースマテリアル)として熱伝導シリコンを充填して、基板面で発生した熱を筐体全体で放熱する方式を採用しているのに対し、この充電器ではTIMの充填は見られません。

その代わり、外装の内側にはグラファイトシートがいたるところに貼り付けられていました。これで熱伝導と本体外装を通じての放熱を行っているようです。

近年のUSB充電器ではその殆どが内部に熱伝導シリコーンやシート状の熱伝導剤を配置しているなか、このような手法を取ってきたことはかなり珍しいアプローチといえます。また、グラファイトシートは、変圧器に貼られた銅テープと電気的に接続されており、単なる熱拡散だけでなく、ノイズ対策のシールドとしても機能している可能性が高いです。

内部の基板や部品の配置について

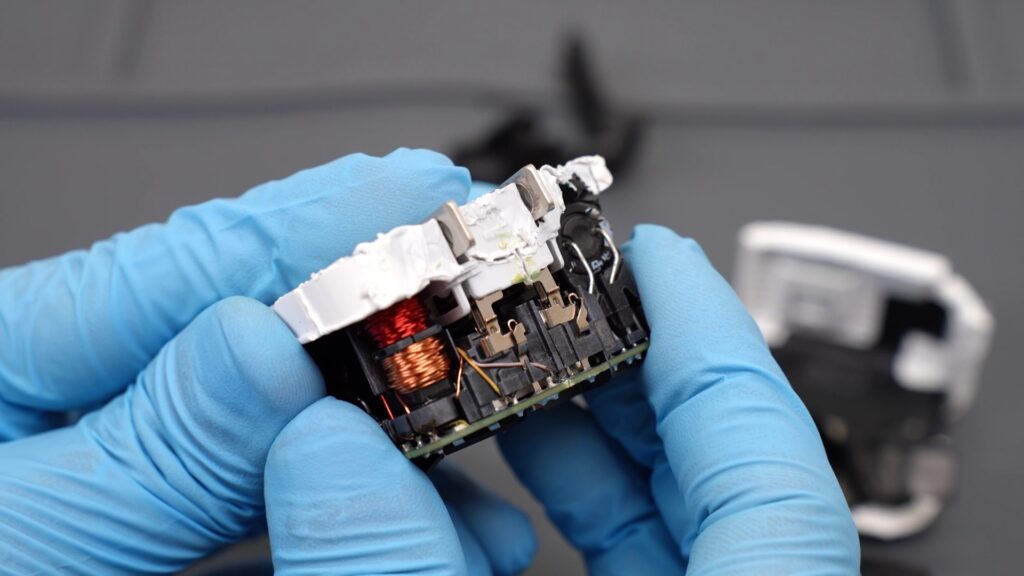

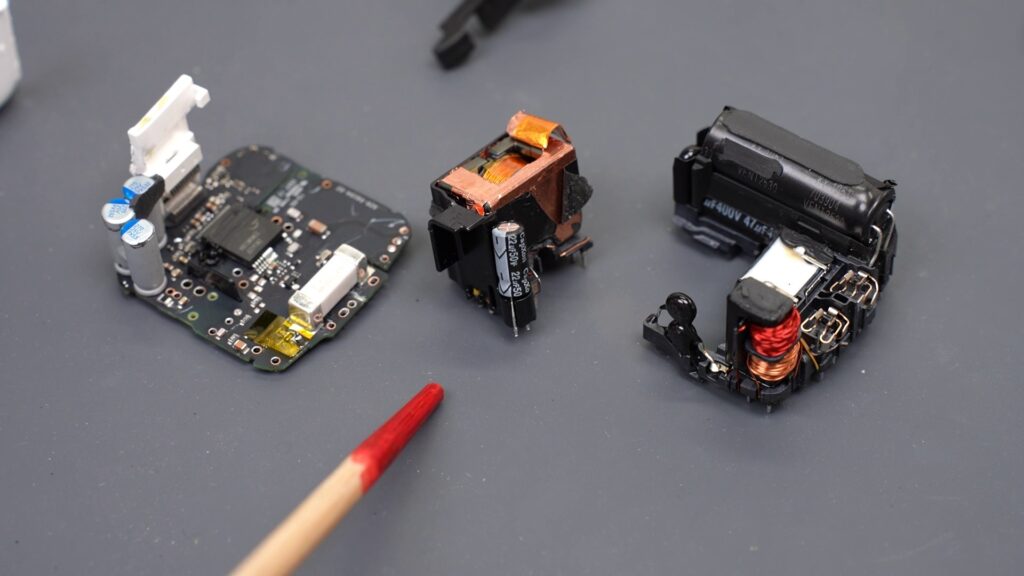

次に取り出した中身についてよく見ていきます。内部の部品や配線は樹脂部品によって立体的に、かつ精密に固定されています。結構コストがかかってそうな構造です。

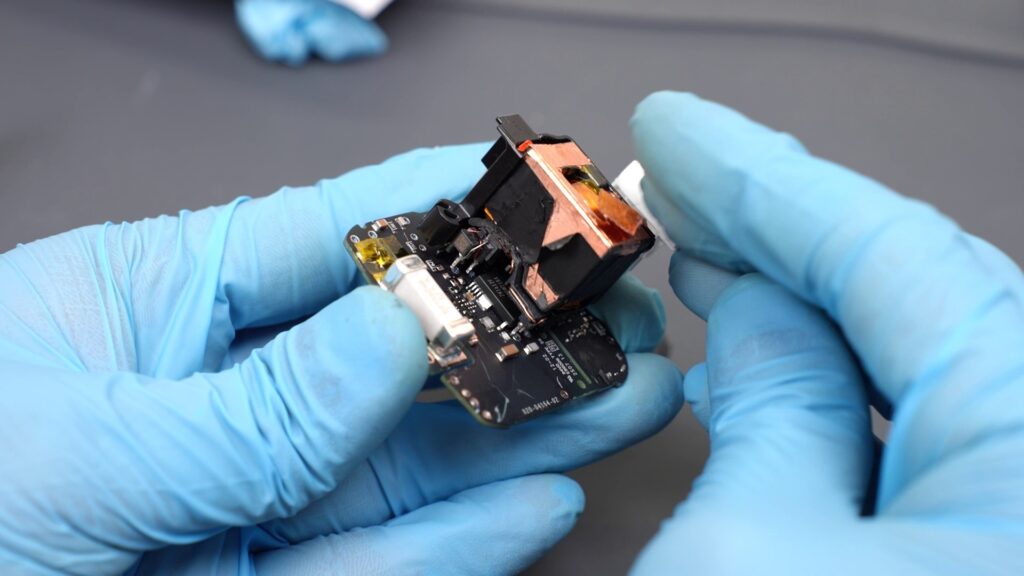

45W~65Wクラスの充電器では基板を2~3枚使用する構成が多いのですが、この充電器は巧みな立体配置によりプリント基板1枚構成を実現しています。

電源プラグとの接続部や、USB-Cポートの実装方法も非常に堅牢な作りになっており、長期的な信頼性を重視した設計思想が伺えます。特に、抜き差しの力がかかるUSB-Cポートは、基板直付けではなく金属の足で力を逃がす構造になっており、これは他社製品では見られない特徴です。

全ての部品を何かしらの手段で遊ばないよう固定していたり、バスバーのような部品まで使用しながら立体的に配線を行っているなど、規模こそ違うもののハイブリッド車や電気自動車のインバーターを彷彿とさせるような、緻密な設計です。

主要な部品について

受動部品の次に基板上の半導体部品についてもざっくり確認していきます。

主要な部品の型番を抜き出してみると次のような形です。

| 部品 | 供給元 / 型番 |

|---|---|

| 電源IC | Power Integrations製 ZN1612F |

| 同期整流用MOSFET | onsemi製 Nch-MOSFET NVMFS3D6N10MCL |

| ロードスイッチ | Alpha & Omega Semiconductor製 Nch-MOSFET AON7428 |

| USB PDコントローラ | Infineon製コントローラ EZ-PD™ CCG3PA2 |

主要な半導体は、アメリカやヨーロッパのメーカーのものが多く採用されていました。これは部品の信頼性や実績に加え、昨今の国際情勢も影響しているのかもしれません。

また目を引く部品としては平滑用の電解コンデンサにCapXon製、変圧器には日本のスミダ製のものが使われていました。全体のものづくりへの印象として、

- 部品の固定に使われる無数の樹脂部品

- 信頼性を高めるための堅牢なコネクタ

- EMC対策の銅テープやグラファイトシート

など、他のメーカーではコストの都合で省略されがちな部分にまで徹底的にこだわって作られています。これは確かに販売価格が 6,480円 になることも理解できます。

まとめ

というわけで性能評価に加えてAppleの新型USB充電器を分解した結果、他社製品とは一線を画す、非常に緻密でコストのかかった製品であることが明らかになりました。

ただし、出力スペックで比較した際においては、同等性能の製品が半額程度で手に入ることからこの充電器を選ぶ理由は少ないかもしれません。しかしその設計思想や信頼性へのこだわりは、Apple製品ならではの価値と言えるでしょう。

Apple製のデバイスを使用している方はもちろん、ちょっと性能の高いUSB充電器が良いという方は候補に加えてみるのもありかもしれません。

動画あります

今回の検証内容については前編・後編ともにYouTube上で動画が公開済みです。まだ見ていないよという方はぜひこちらについても合わせてごらんください。

それでは今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。

おまけ:iPhone 17での充電テスト

ここで一つ補足の情報を記載しておきます。今回の検証では触れてきませんでしたが、実はこの「40Wダイナミック電源アダプタ(最大60W対応)」、2025年夏現在かなり珍しいUSB PD 3.2対応の製品です。

AVSでは先に登場しているPPSと同じように、シンク(電子端末など)がソース(充電器)の出力する電圧と電流の組み合わせ(正確にはWレンジのため電圧のみ可変)を比較的自由に可変させる事ができます。より効率的なバッテリーの充電などを目的とした規格で、PS3.2対応デバイスで27W以上の出力を行う際には対応することが求められています。

ちょうどこの製品をレビューしている頃、イチケンの事務所には最新のApple製品として iPhone AirとiPhone 17 Proがありました ので、接続してどの程度の電力で充電されるのか確認してみました。

0%付近まで放電したiPhone 2機種を接続したところ

- iPhone 17 Air : 充電器とは45Wで通信、充電電力は20W程度で安定

- iPhone 17 Pro : 充電器とは45Wで通信、充電電力は30W程度で安定

というような結果であり、どちらのデバイスであってもAVSの動作ならびに60W出力について確認することはできませんでした。完全な検証にはUSB PD 3.2で定格出力を取り出せるデバイスが必要なので、このあたりについては今後検証を進めたいと考えています。

コメント