2025年10月にRIGOL(リゴル)からとんでもないオシロスコープ MHO98 が登場しました。公式の販売ページでは「ギーク版」とも称されているこちらのオシロスコープ、性能面でも価格面でもかなり挑戦的な一台となっています。

発売時の価格設定はアナログ帯域が1GHzでありながら税抜き19.7万円と、もはやバグレベルといっても過言ではありません。この異例とも言える販売価格ですがその実力は本物なのかどうか、スペックや動作はもちろん分解して内部構造に至るまで徹底的にレビューしていきます。

なお、例のごとくYouTube上で本記事と同じ内容のレビュー動画が公開されています。動作中の様子など、より詳細に確認したい方はぜひこちらも合わせてご覧ください。

製品について

まずは本体について詳しく見ていきます。

今回取り上げているMHO98はRIGOL社の創業年である1998年にちなんで、全世界で1998台のみ販売される限定モデルです。兄弟機種としてMHO900シリーズが展開されており、その最上位にあたるMHO98は、オプションや周波数帯域などを全部盛りにした特別仕様機といった感じです。

販売価格は日本公式ストアで税抜197,600円です、Amazonでも取扱がありこちらも同様の価格でした。このような性能特化型の限定モデルは価格設定も高くなることが一般的ですが、兄弟機種と比べても割高感はなく逆に安く提供しているような所がRIGOLらしいと言えるでしょう。

まず、付属品から見ていきます。なお今回はRIGOLから提供されたデモ機材を使用しています。

- 本体

- 持ち運び用のバッグ

- 受動プローブ(4本

- LAプローブ

- 電源アダプター

が同梱されていました。

受動プローブ

受動プローブは、本体のアナログチャンネル×4 にあわせて4本付属しています。一般的なグランドリード付きのプローブで、プローブ自体の帯域は500MHzです。

この500MHzという帯域について、一般的な利用では十分すぎる性能ではあるものの1GHzの性能をフルに引き出すにはややスペック不足感はあります。より正確な波形を取得したい場合にはGNDプローブではなくスプリンググランドを使うなど、測定方法に工夫が必要です。

ちなみにスプリンググラウンドは標準で付属しています。

プローブ単体で購入することも可能ではあるのですが、2025年現在ひとつあたり4万円弱します。本体含めて18万円で購入していることを考えると、MHO98のお得さが分かります。

LAプローブ

さらに、ロジック解析に使用するデジタルプローブも標準で付属します。こちらも単体では税抜き5.8万円するもので、デジタルの16チャンネルに対応したものです。MHO98では最初から全てのロジック解析オプションが有効になっているため、すぐに高度な測定が可能です。

こんな感じで付属品だけでも既に合計20万円以上と購入価格を超えていまして、限定モデルとはいえまさに「バグレベル」の状況です。

本体外観など

ここからは本体を触っていきます。基本的な外観は2023年から販売されている DHO800/900シリーズ と似ています。そちらについても以前イチケンのYouTubeチャンネルでレビュー動画を公開していますので、ぜひチェックしてみてください。

起動時間

まず、電源を入れてから起動するまでの時間を測定しました。OSバージョンや使用条件によって細かな差が出る可能性はありますが、結果は1分弱とOSを搭載したモデルとしては比較的高速な部類かと思います。

フロントパネル

本体を触っていてまず最初に目を引くのは金属製のフロントパネルです。従来のモデルの外装が全て樹脂であったのに対してMHO98では金属製のパネルに変更されています。ちなみに兄弟モデルのMHO900は樹脂です。

このフロントパネルについては放熱も兼ねているものと考えられ、動作中は全体がほんのりと温かくなっていました。また、操作ノブも金属製で高級感があります。

また入力端子はこのクラスのモデルでは珍しい金メッキ仕様となっており、50Ω入力にも対応しています(後で詳しく紹介します)。

リアパネル

本体背面には半透明の樹脂が使われており、内部の基板が透けて見えるデザインになっています。内部基板のレジスト色も黒に変更されており、うっすら透けて見えるロゴなどガジェット好きの心をくすぐる演出がされています。

背面側のIOとしてはLAN、USB、HDMI、そして電源用のUSB Type-Cポートがあります。また、2チャンネルの100MHzファンクションジェネレーター出力(G1, G2)も備えており、非常に多機能です。

銘板について

フロント側にはMHO98 1GHz 4GSa/s 12bitの表記が確認できます。以前からRIGOLのオシロスコープはそのサイズ感に見合わないスペックをしていましたが、ついにこのサイズ感のオシロスコープで1GHzという数字を目にするようになってしまいました。

また、この限定モデル最大の特徴とも言えるのが背面に取り付けられた金の銘板です。RIGOLの情報では24金が使用されているらしく、今回手元に来たデモ機には「BETA 10」と刻印されていました。これについては製品版では1から1998までのシリアルナンバーが刻印されるものと思います。

自社の創業年を掲げたモデルということで並々ならぬ思いを感じさせます。

UIと操作性について

操作系を含めた全体的なUIは他のRIGOLオシロスコープと同様のものが採用されており、MHO含めDHOシリーズなどと共通のようです。これまでRIGOL製品を使ってきたユーザーであれば違和感なく操作できるでしょう。

タッチパネルの反応は良好で、波形の追加や削除、各種設定の変更が直感的に行えます。波形の削除は、物理ボタンだけでなく、スワイプ操作でも可能です。

ちなみにDHO800/900シリーズからの細かい変更点として、一部の物理ボタン(本体右上のDEFAULTやAUTOなど)の高さが低く変更されており、これまであった誤操作を防ぐための配慮が見られます。今まで何度も測定中にAUTOを押しているので正直かなり嬉しいです。

搭載されている機能/特徴

50Ω入力

前述のとおり、MHO98では4つ全てのアナログチャンネルで50Ω入力に対応しています。

これまで入力インピーダンスの切り替えは一部の上位モデルにしか搭載されていなかったため、主に高周波回路の測定を行うユーザーにとってはこの価格帯で50Ω入力が可能になったことは非常に嬉しいポイントではないかと思います。

ちなみに入力インピーダンスの切り替えは画面上のメニューから簡単に行うことができます。

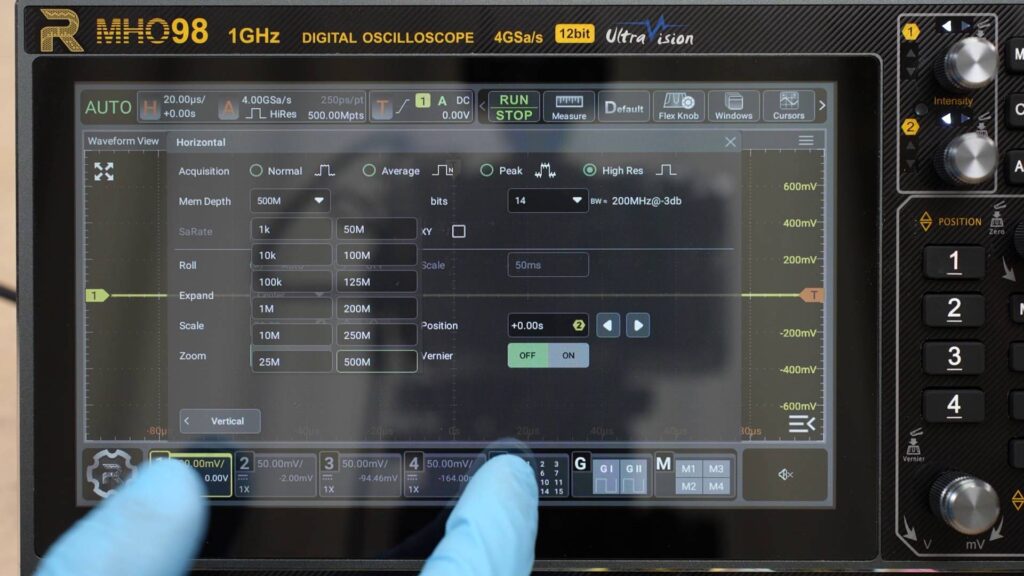

アクイジション設定

そのほか入力周りの設定も確認していきます。プローブの倍率設定や入力モードの切替が画面上でタップするだけで変更できるのはこれまでと同じです。

アクイジションの画面についても基本的に他の製品とあまり変わらない仕様となっています。ハイレゾモードなども存在しており、移動平均フィルタをかけることで擬似的に14と16ビットでの取得が可能です。

また今回レビューしているMHO98では500Mポイントという大容量のメモリを標準で搭載2しています。長時間の波形取得が可能になることで、組み込み開発の現場でマイコンの電源が落ちる瞬間の各端子の挙動を詳細に捉える、といったような解析が容易になります。

- ただし、このメモリは全チャンネルで共有されるため、使用するチャンネル数が増えると1チャンネルあたりのメモリ長が減少する点には注意が必要です。 ↩︎

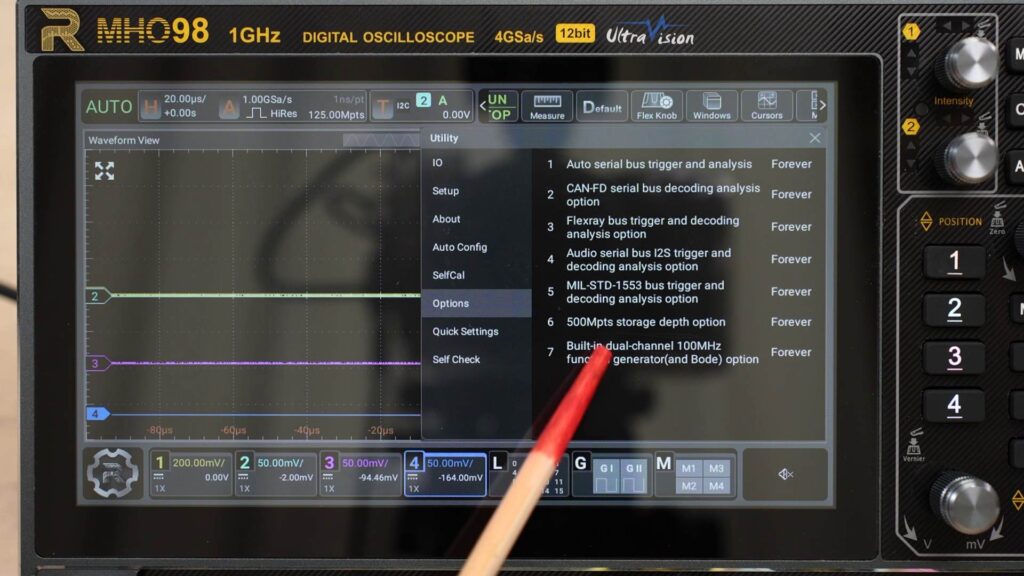

搭載オプション

トリガー機能なんかも標準的な波形取得に加えて、I2CやSPIといったシリアル通信のトリガーにも対応しています。この点について、限定モデルであるMHO98では(おそらく)通常は有償オプションとなる機能が全て有効化されているようで、トリガー設定の他にも

- バスデコード機能

- オート解析

- CAN-FD

- Flexray

- I2S

- MIL-STD-1553

- 500Mptsメモリー

- 100MHzファンジェネ+ボード線図機能(後で紹介)

などが最初から使用できる状態となっていました。繰り返しになりますが、これが付属品だけで購入価格を超えるオシロスコープの解放済みオプションです。

アナログ入力性能の検証

本体の仕様について確認ができたところで、ここからはそれぞれの動作について検証していきます。

チャンネル数とサンプリングレートの関係

まずMHO98はAD変換器を内部で共有しているため、同時に使用するチャンネル数によって最大サンプリングレートが変動します。検証した限りでは以下の様な動作となるようです。

| 使用チャンネル数 | 最大サンプリングレート |

|---|---|

| 1 | 4GSa/s |

| 2 | 2GSa/s |

| 3 | 1GSa/s |

| 4 | 1GSa/s |

サンプリング定理(標本化定理)に基づくと、1GHzの信号を捉えるには最低でも2GSa/s、理想的にはそれ以上のサンプリングレートが必要です。つまり1GHz帯域の性能を最大限に引き出すには、1チャンネルまたは2チャンネルでの使用が推奨されます。

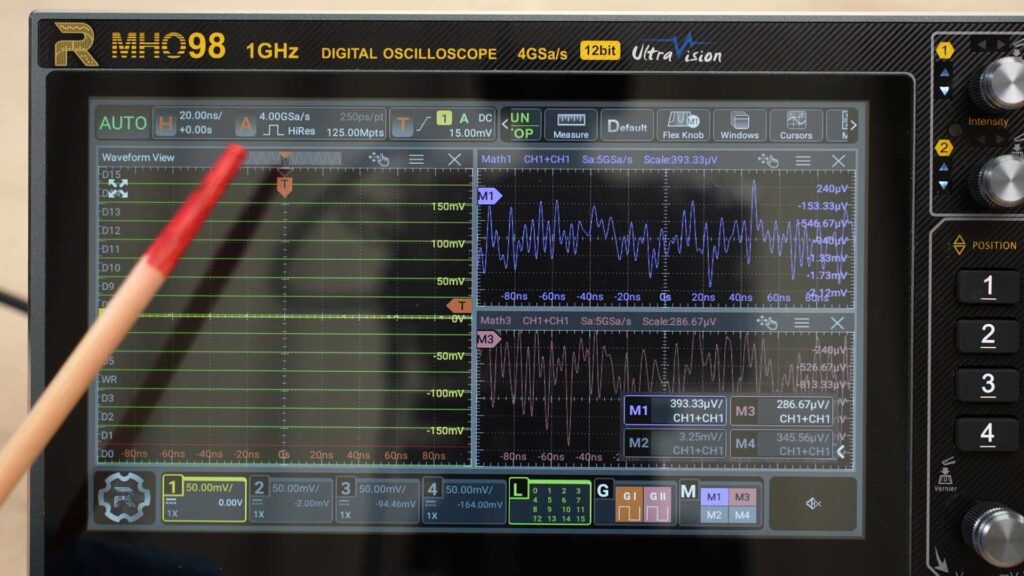

またサンプリングレートはあくまでアナログチャンネルの動作に連動して最大値が変わる仕様のようで、ロジックアナライザ機能やMath機能なんかを使用した状態であっても変化することはありませんでした。

入力インピーダンス

MHO98のアナログ入力端子は入力インピーダンスが1MΩと50Ωの間で変更が可能です。ただしACカップリングについては1MΩ入力時に限られてるほか測定可能なレンジについてもやや異なっており、1MΩ入力時は±4mV~±30V、50Ω入力時は±800μV~±4Vでした。

このほか検証中に気づいたのですが、どうやら50Ω入力だと波形表示を振幅に拡大していった際に帯域制限がかかるようです。これはRIGOLの他のオシロスコープでも同様の仕様です。

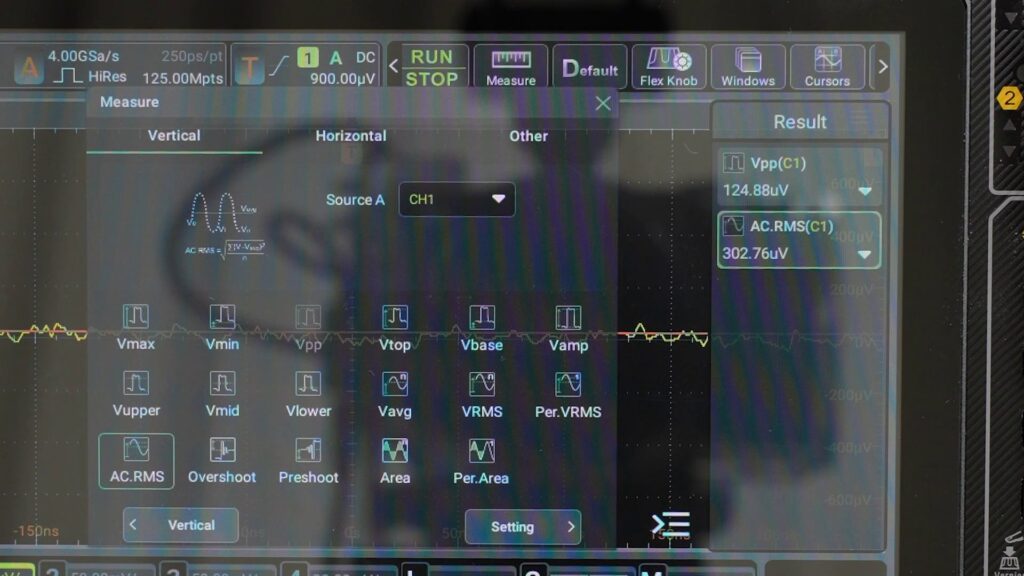

バックグラウンドノイズ測定

アナログ入力のバックグラウンドノイズについても測定していきます。測定には内蔵されているMeasure機能でCH1のピークtoピーク電圧(VPP)と交流実行値(AC.RMS)を見ています。

ちなみにRIGOLのオシロスコープの仕様として、Measureの数値はあくまで画面内に表示している波形からの計算結果となっています。今回は横軸が1msの状態で、メモリ長を125Mにして測定しました。

| 入力インピーダンス | Vpp | AC.RMS |

|---|---|---|

| 1MΩ | 約1mV | 約120μV |

| 50Ω(1div=1mV) | 約1.2mV | 約180μV |

| 50Ω(最大感度) | 約260μV | 約32μV |

測定結果としては以上のような結果でした。50Ω入力時などは表示レンジの都合で帯域制限がかかるものの、全体として十分に低いノイズレベルであり、微小な信号の測定にも実用できる性能を持っているのではないかと思います。

補遺

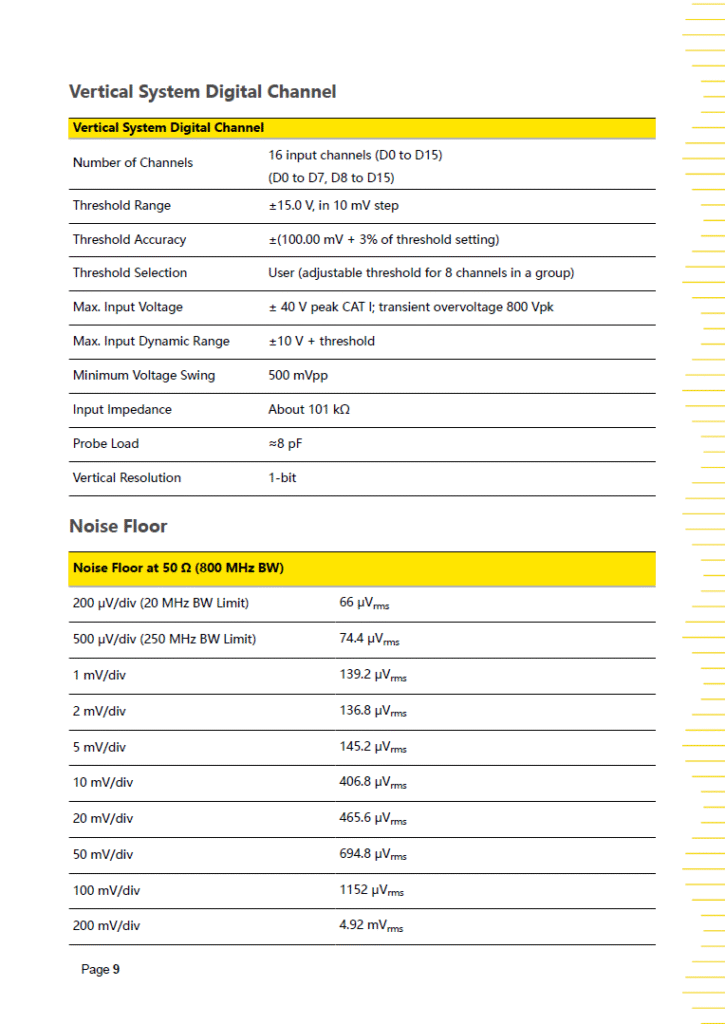

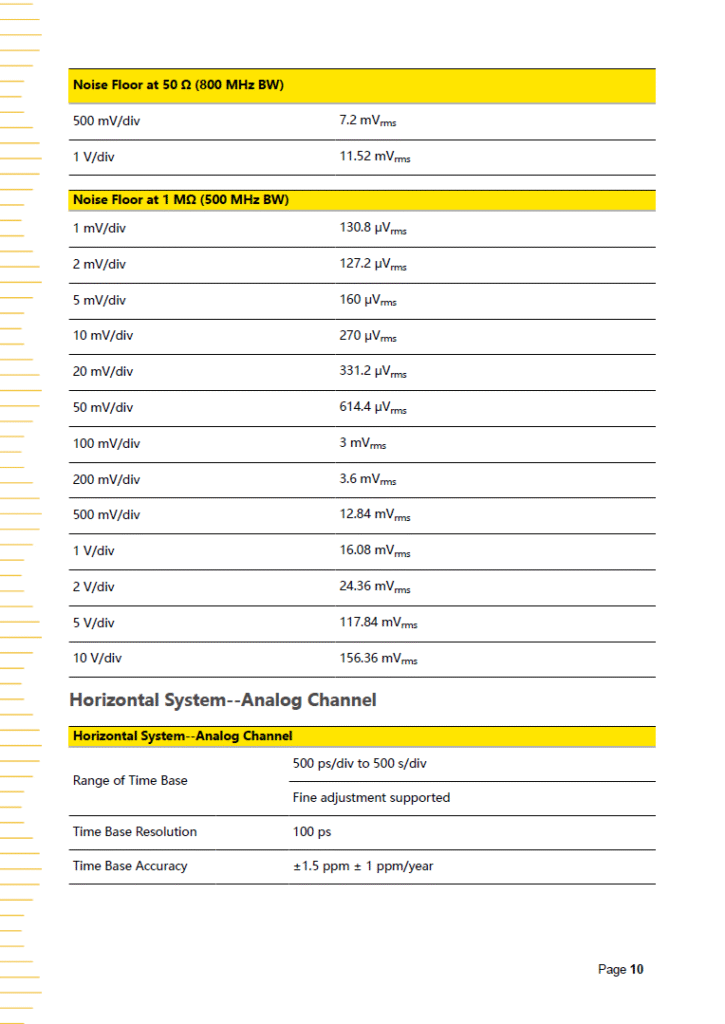

今回のレビューでは実測で評価していますが、RIGOL公式の製品データシートにもノイズフロアの記載がありましたので掲載しておきます。

またRIGOLの一部オシロスコープでは電源ユニットを内蔵せずにUSB給電を使用しています。今回の検証でも製品に付属している電源アダプタを使用しているのですが、他のUSB充電器やモバイルバッテリーを使用したり、あとはアース端子の接続によって結果が変わる可能性があります。

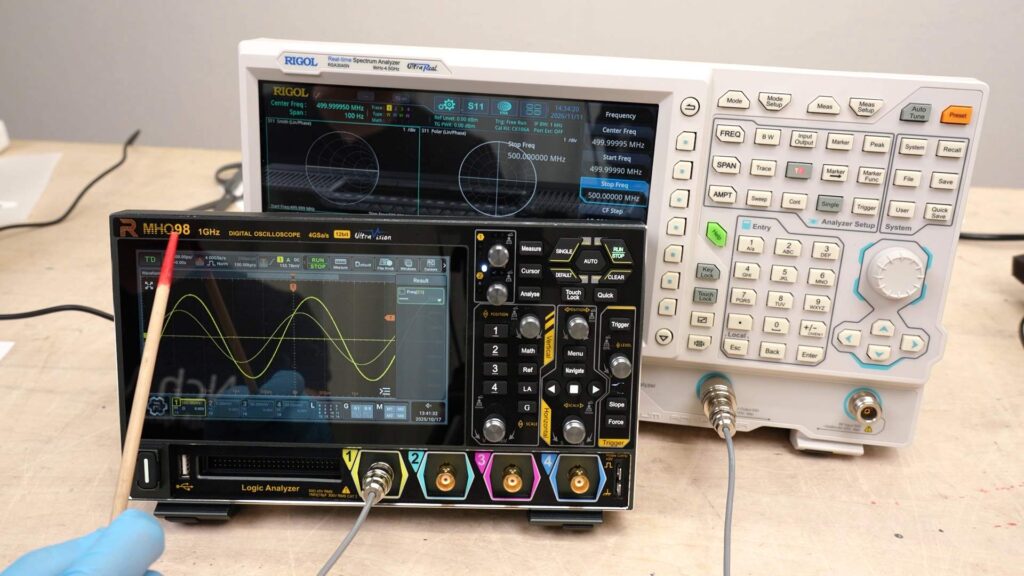

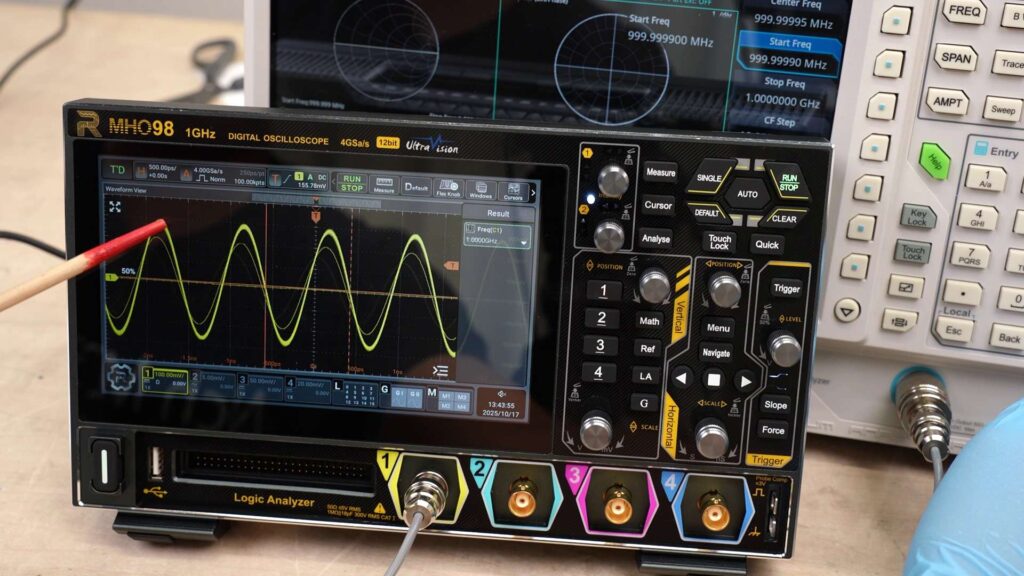

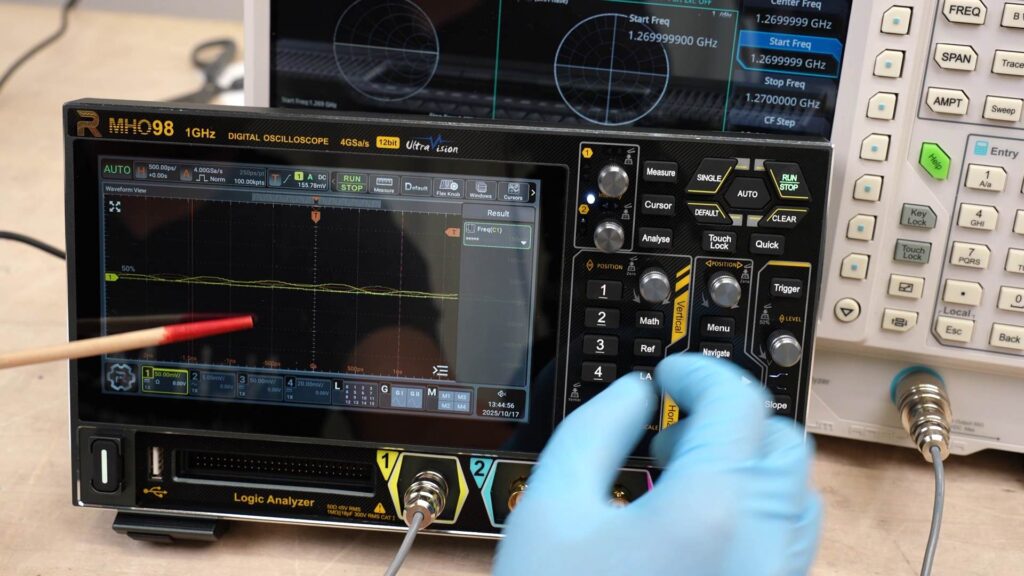

周波数帯域1GHzの実力

さて、ここからはこのMHO98が本当に1GHzの信号を測定できるのかを検証していきます。残念ながら1GHz以上の信号を生成できる信号発生器を所持していなかったので、今回は手持ちのスペクトラムアナライザのネットワーク・アナライザ機能を動作させながら1GHzの信号を入力いました。

実際に1GHzの信号が入力されている状態で問題なく波形が表示できています。この公称スペック通りの性能を持っていることが確認できます。

さらに周波数を上げてみたところ、1.1GHzあたりから振幅が減衰しはじめ1.25GHzでほとんど見えなくなりました。入力されている正弦波のような信号は見えているものの、正確な測定はやはり1GHzまでと考えたほうが良さそうです。

複数チャンネル使用時

複数チャンネルを同時に使用した際の挙動についても確認しました。4チャンネルを同時に有効にしてサンプリングレートが1GSa/sに制限された状態では、理論上500MHzまでは見えても良いはずです。が、実際に波形を入力したところだいたい200MHzを超えた辺りから振幅が落ちるような動作となってしまいました。

原因については不明ですが、なにかサンプリングレートが不足している状況でも波形を滑らかに表示しようとして補間処理が働いた結果かもしれません。

付属機能について

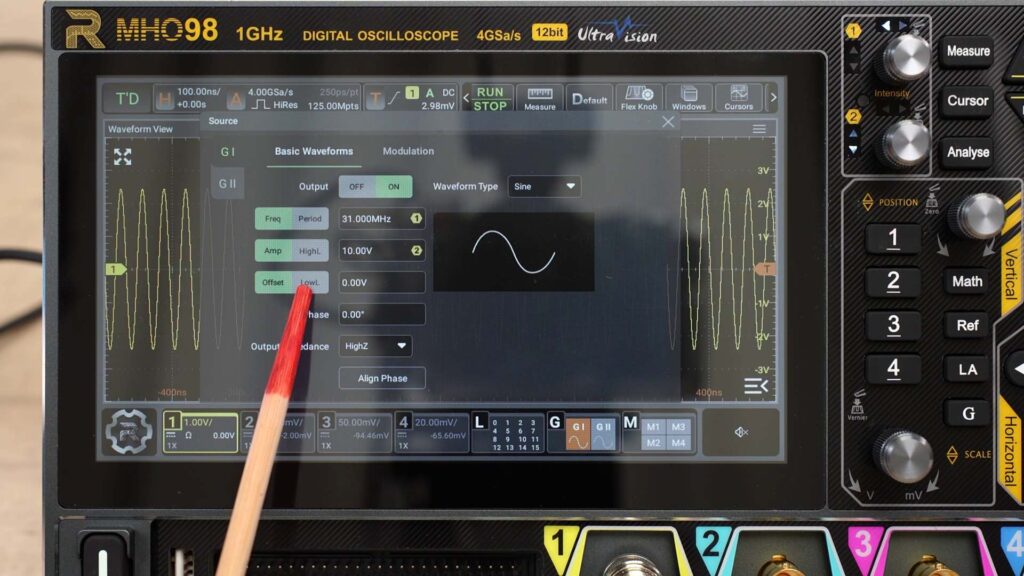

ファンクションジェネレータ

ここからはMHO98の測定以外の機能について確認していきます。まずはファンクションジェネレータ(信号発生器)です。

対応している周波数は2mHz(0.002Hz)から100MHz(100,000,000Hz)までとなっています。出力可能な電圧レンジについては出力インピーダンスと周波数の設定状況によって最大値が異なるようで、軽く検証したところ以下のような対応です。

| Output Impedance | Freq | Amp |

|---|---|---|

| HighZ | 50MHz以下 | 2mV – 20V |

| HighZ | 50MHz以上 | 2mV – 10V |

| Load | 50MHz以下 | 1mv – 10V |

| Load | 50MHz以上 | 1mV – 5V |

ちなみに多くのオシロスコープ内蔵ファンクションジェネレータでは2チャンネル同時使用した際に最大周波数が制限される事が多いのですが、MHO98は2チャンネル同時に出力を有効にした場合であっても100MHzを出力可能です。

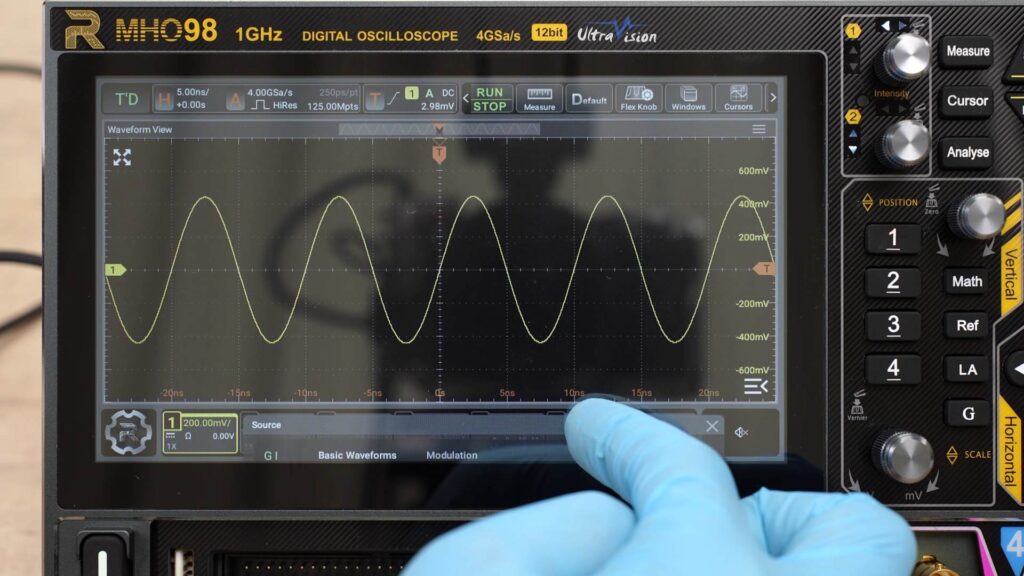

とりあえず本体の背面にある出力端子とアナログ入力を同軸ケーブルで直結して波形を見ている状況です。100MHZ / 1Vppの正弦波を出力したところ非常に綺麗な波形が観測できました。

ただしこの状態のまま波形の振幅を1mVppまで下げていくと全体的に不安定、ないしはノイズが優位に立つような状態となってしまいました。だいたい実用面で十分な品質が維持できるのは10mVpp以上といったところでしょうか。

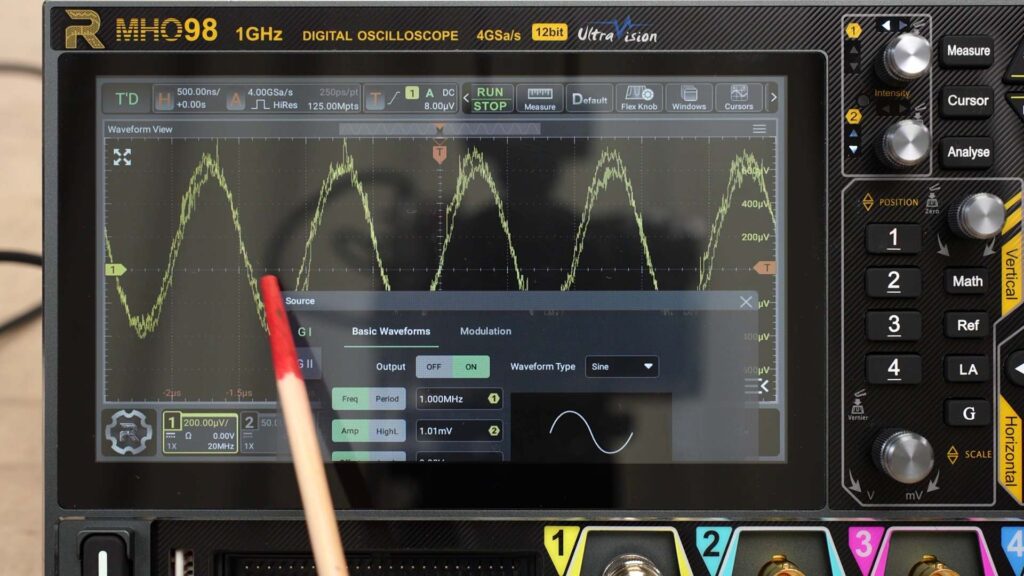

クロストークの発生

ただしファンクションジェネレータの挙動について注意点もあります。先程と同じくアナログCH1とG I(FGの1チャンネル目)を接続した状態で、今度はG II(2チャンネル目)に信号を出力してみると、アナログCH1で何かしらの波形が測定できてしまいました。

これはクロストーク(信号の漏れ)とみられ、数mVレベルの微小な信号ではあるものの高精度な測定を行う際には注意が必要です。ちなみにG II側の端子は解放している状態です。

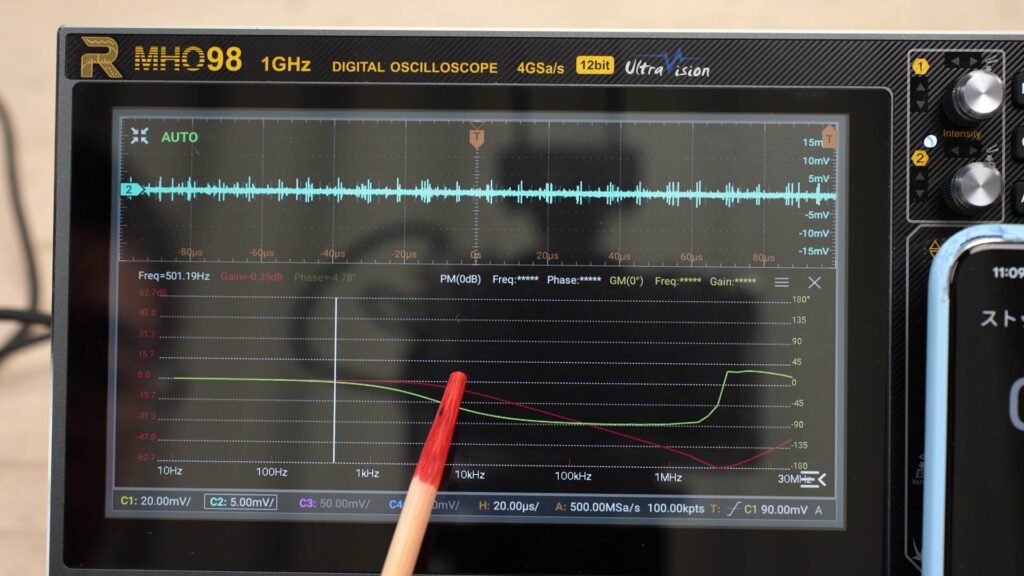

ボード線図測定機能

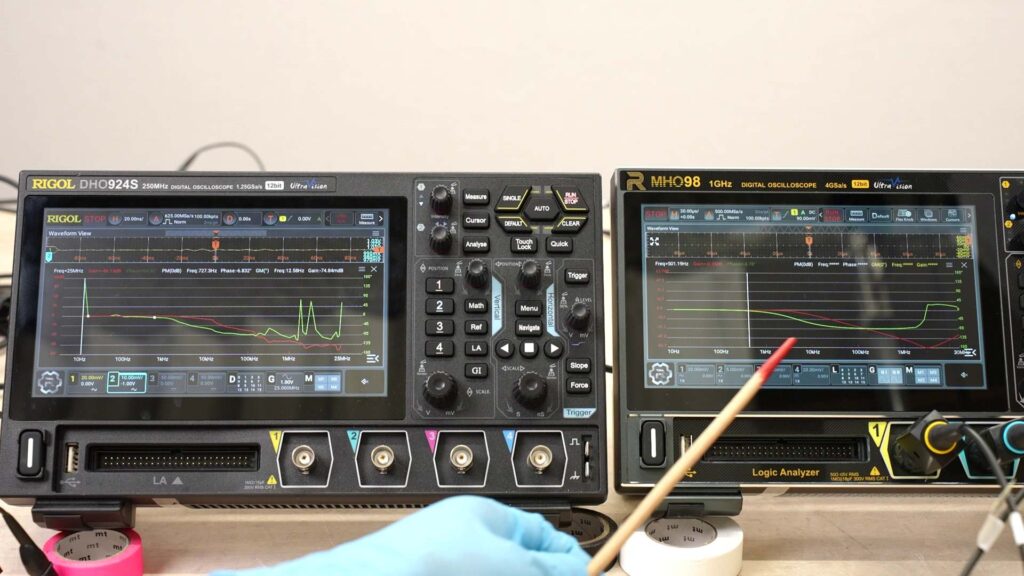

あとは本体に内蔵のファンクションジェネレータがあるということで、フィルタ回路などのボード線図を作成することもできます(オプション)。

以前からイチケンの事務所にあるDHO924Sでも同様の機能は搭載されているのですがうまく機能していません。今回のMHO98では理想的なボード線図が描画できていますので、本体の仕様かソフトウェアでの改善が見られます(DHOのファームウェアアップデートはどこですか…)。

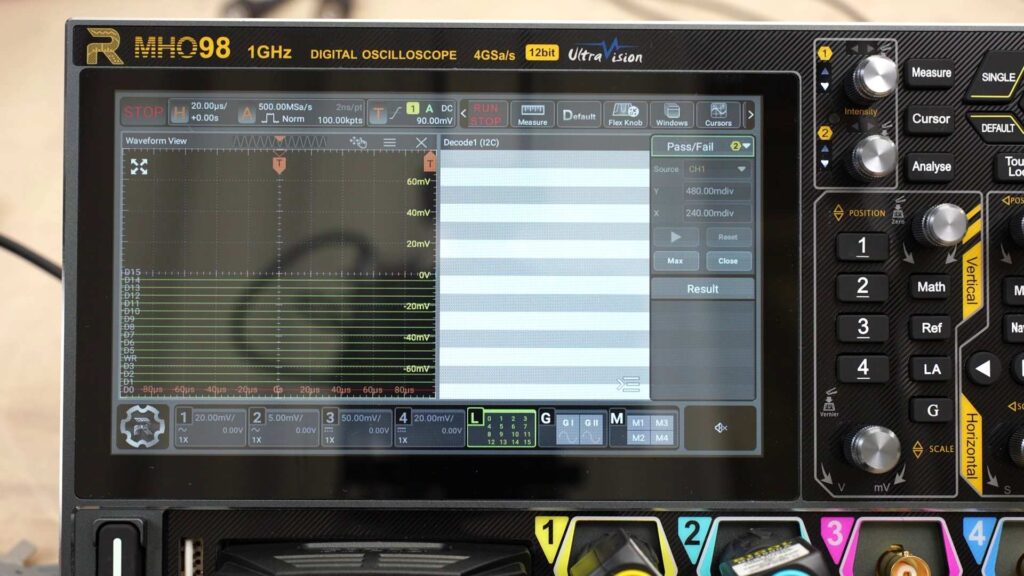

ロジックアナライザとデコード機能について

付属のロジックプローブを使用することで、最大16チャンネルのデジタル信号を観測できます。画面上でアナログ波形と同時に表示することも可能なため、ハードウェアとソフトウェアの連携部分のデバッグに威力を発揮します。

また前述の通りデコード機能についてもオプションが一通り解放されており、I2C、SPI、UARTなど主要なシリアルバスのデコード機能に対応しています。

分解して内部構造を解説

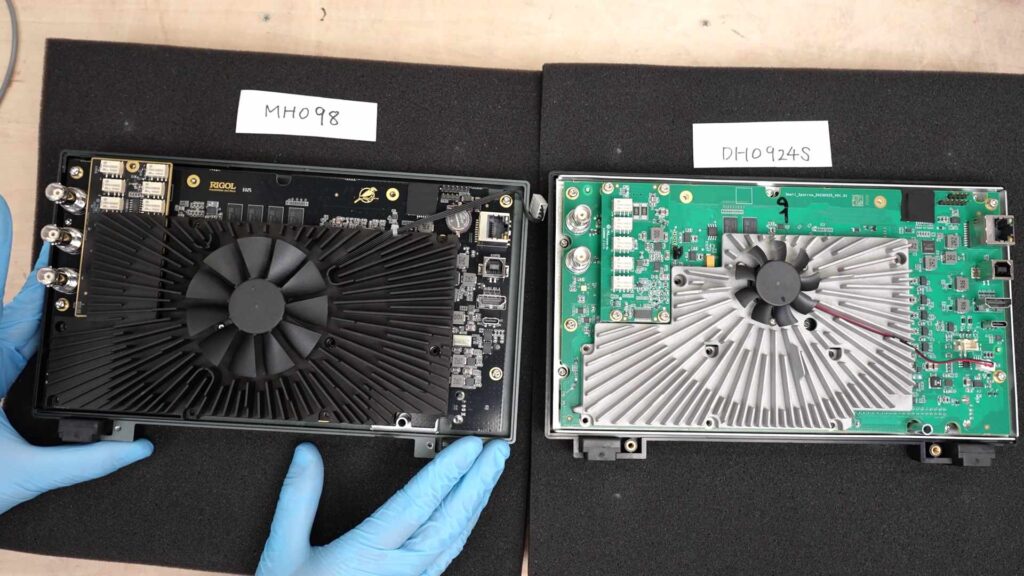

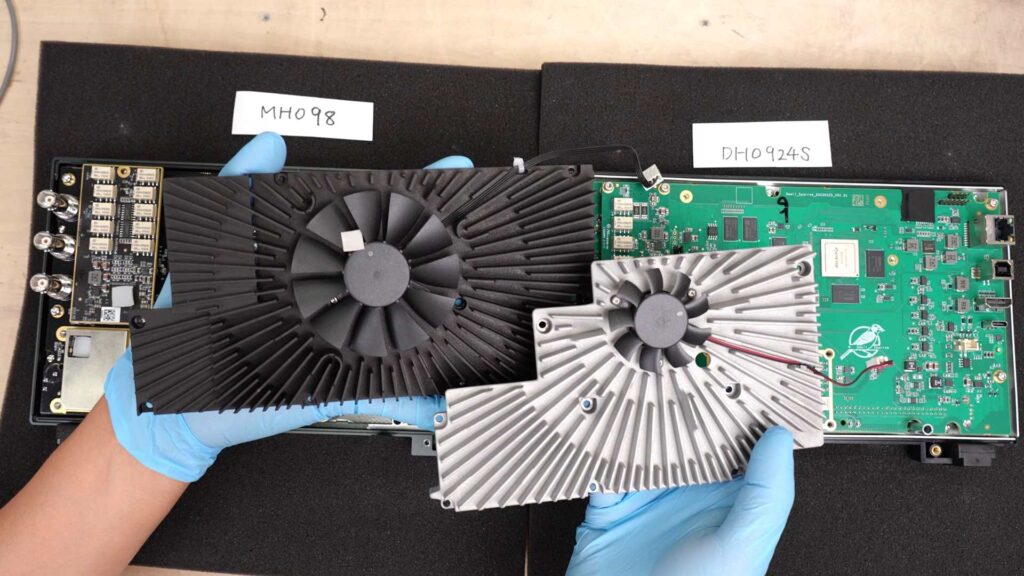

ここからはMHO98を分解していきます。2023年に発売されたDHO900シリーズ(今回は DHO924S を使用)が手元にありますので、こちらと比較しながらその違いを見ていきましょう。

冷却機構

本体背面側のパネルを外すとこのような感じです。MHO98はDHO900Sよりも大型のヒートシンクを搭載していることが分かります。フィン形状の変更や溝も深くなっており、放熱性が高められていることがわかります。

またヒートシンクの大型化に加えてファンも大きくなっており、高周波での動作にともなって増加した発熱に対応するためと思われます。

ちなみに消費電力に関連して、付属のACアダプタはDHO900Sの65Wから100Wクラスへと変更されています。今回の検証では使用中の消費電力は測定していないものの、やはり強化が必要だったということでしょうか。

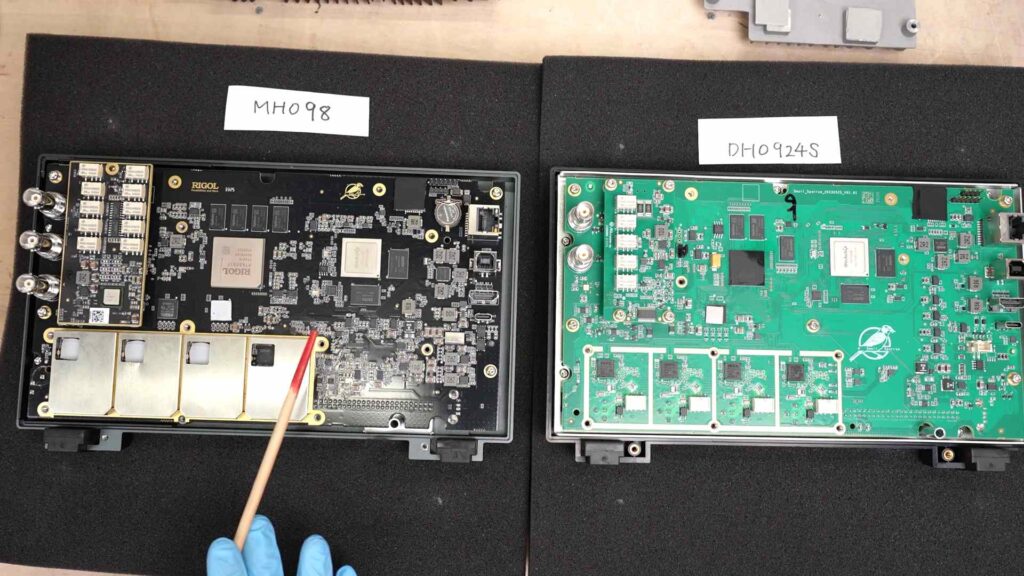

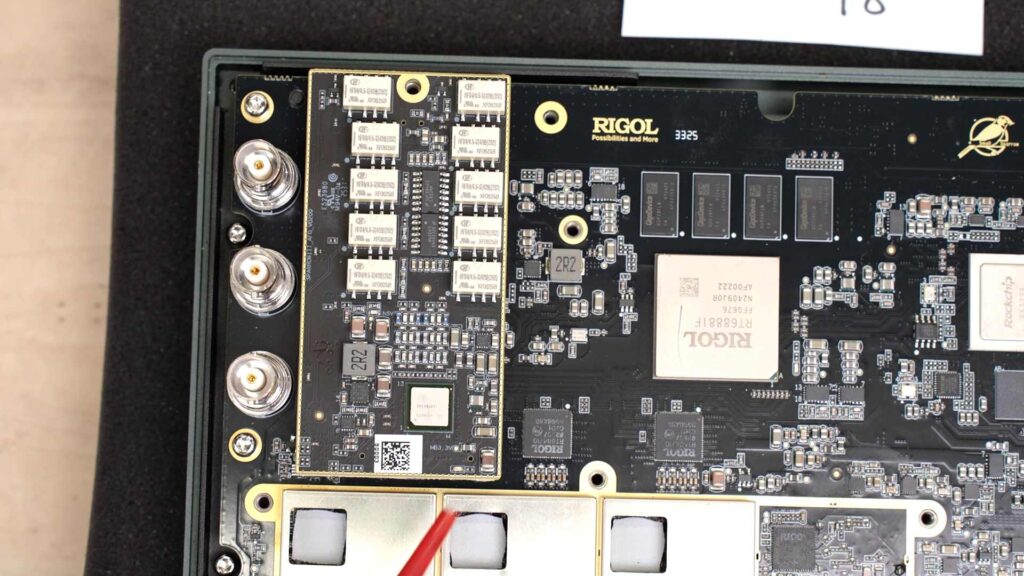

メイン基板

メイン基板についても比較しながら見ていきます。基本的によく似た構成をしていることが分かります。

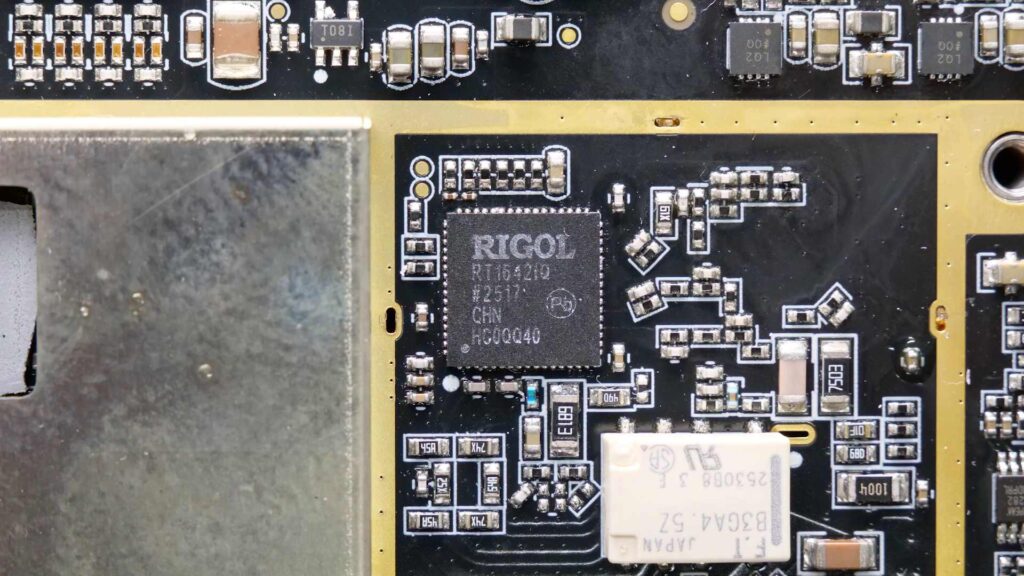

アナログフロントエンド部分はヒートシンクの凹凸に加えて、基板にはんだ付けされたアルミシールドで厳重に覆われています。一箇所だけシールドが取り外されているようになっていましたので内部のICを確認してみたところ、アンプICにはDHO900シリーズと同じ、RIGOL自社設計の「RT1642IQ」が採用されていました。

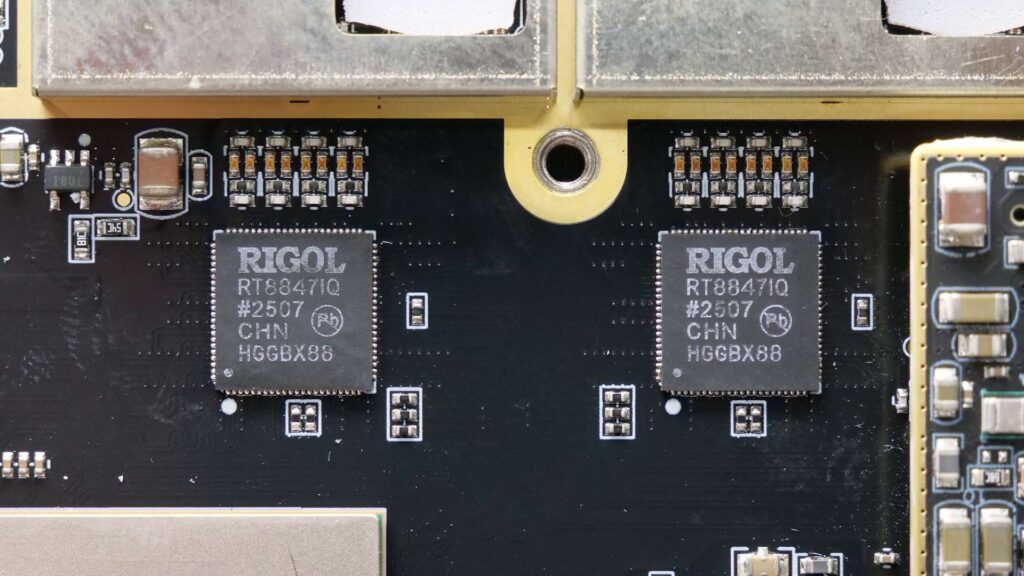

このほかADコンバーターには、同じくRIGOL設計の「RT8847IQ」が2つ搭載されています。DHO900Sでは1つだったため、ここが性能向上のとなっている可能性があります。

また入力された信号の処理を行っていると見られるASICについても、DHO900SではFPGAだったものが「RT6888IF」という型番の自社製造チップへと変更されています。OS処理を担当するメインのSoCは変更ありません。

なおファンクションジェネレータについてはDHO900から変わらず別の基板に実装されている形となっており、DAコンバーターにはテキサス・インスツルメンツ社の「DAC38J821」が採用されていました。チャンネル数が増えたことで全体的に部品点数が増えていることが分かります。

まとめ

ここまでRIGOLのMHO98について、性能の検証から分解まで詳しく見てきました。コストパフォーマンスの高さはもちろん、内部に使用されているIC類についてはAD変換から信号処理に至るまで、コアとなる部分の多くを自社設計のICで固めており総じてRIGOLの高い技術力が伺える製品となっています。

また全世界で1998台という限定モデルであることを除いても、RIGOL MHO98は(少なくとも1チャンネルの状態であれば)1GHzという広帯域が12bitという高分解能で使用できる。そして各種の機能を20万円を切るという衝撃的な価格で実現した、まさに「ギーク向け」と呼ぶにふさわしいオシロスコープです。

購入について

全世界で1998台という限定生産のため、入手は困難になることが予想されます。もし、高性能なオシロスコープを手頃な価格で手に入れたいと考えているなら、この機会を逃す手はありません。

ちなみに同時に発売されたMHO900シリーズの最上位モデルでも最大800MHzの帯域幅を持っており、こちらはいつでも購入可能です。付属品の購入やオプションの解放は好きなときに行えますので、MHO98が入手できなかった場合でもぜひ購入を検討してみてください。多分DHO900よりコスパいいです。

動画あります

というわけで最後までお付き合いいただきありがとうございました。動作の様子や実際に操作している様子などもっと見たい方は、YouTubeで動画を公開していますので是非そちらもご覧いただけると嬉しいです。

コメント