今回はXiaomiから発売されたXiaomi 14 Ultraを分解します。

こちらのコンパクトデジタルカメラのようなスマホ、Xiaomiという中国系のメーカーが販売しているXiaomi 14 Ultraといういわゆる高級スマホです。定価は日本円でだいたい20万円ほどします。

中国で24年の2月に発表されたのち、日本国内でも5月から販売が開始されていますが、イチケンでは日本国内で販売されるよりも以前にAliExpressで購入していました。今回こちらのスマホについて、中身がどうなっているのかを分解して見てみたいと思います。

なお、分解の模様については既に動画でも公開しています。是非あわせてご覧いただければと思います。

Xiaomi 14 Ultraについて

価格について、イチケンがAliExpressで購入したときは約18.5万円で、そこに輸入消費税と通関の手数料がかかりました。日本国内からも購入できるようになっていてこちらは公式通販ページで19.9万円、これに本来は別売りのPhotography Kitが無料でもらえるようになっています。

本体背面には本機の一番の特徴と言っても良い、カメラのレンズが4つ並んでいます。構成としては

- メイン広角カメラ

- 75mm望遠カメラ

- 120mmペリスコープ望遠カメラ

- 12mm超広角カメラ

となっており、これらをまとめて「LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.5/12-120 ASPH」と呼ぶそうです。その名前からも分かる通り、一流カメラメーカーのライカ(LEICA) との共同開発によって実現したカメラとのことです。

ネット上の反応をやレビューを見てみるとやはり写真撮影や動画の品質が良いという評判を見かけます。が、今回はほとんどそういったレビューは行わずにいきなり分解していきます。

技適について

なお、技適の表示についても確認しておきます。電波法の規定でたとえ国内で問題なく使用できるはずの機器であっても、表示が確認できない場合は特別な措置を取らなければ使用は違法となってしまいます。

AliExpressで購入したのはグローバル版の表記のあるものでしたが、Android(ベースのXiaomi Hyper OS)で設定を表示してみたところちゃんと技適マークと番号が確認できました。

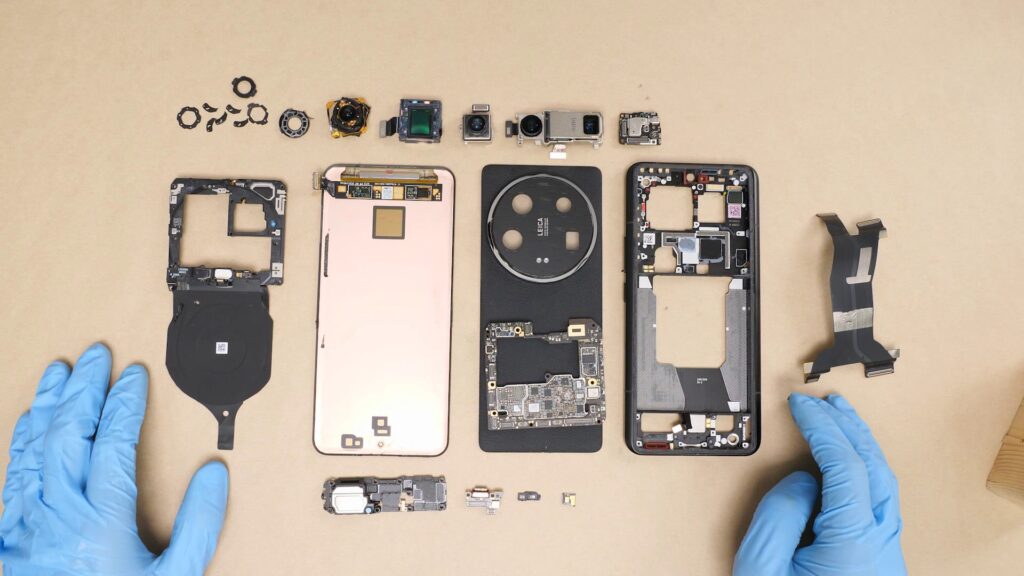

分解開始

早速ですが分解を開始していきます。まず本体底面部分に見えているSIMカードトレイを外していきます。

最近のスマホらしくデュアルSIMとなっていますが、SIMカードトレイの構造がかなり面白く表と裏で挟み込むように入れる構造となっています。なお、eSIMについては対応していないようです。

次に本体を裏側から攻めていきます。裏面部分が比較的簡単に剥がれそうなので、ヒートガンで熱して接着を弱めて剥がしていきます。こちらの背面については革素材のような質感で、シボ加工がされています。触った感触は良いです。

外した構造体の裏面を確認してみると、カメラの格納されている部分が大きくくり抜かれていることがわかります。また、本体と接する部分やカメラのレンズ周りについては衝撃吸収を目的としたのか柔らかい感触のシートが貼られていました。

全体としてはなにか繊維っぽさもあるような素材と樹脂の複合材料で出来ているようで、カメラレンズ周りについては金属の削り出しパーツが埋め込まれています。

別売りのPhotography Kitを装着しない限りこの大きなカバーがカメラのレンズ保護を担っているわけですが、もし表面に傷が入ってしまった場合でもこのカバーを交換するだけでスマホ本体側を派手に分解すること無く修理することが可能です。

海外製スマートフォンということで修理できる場所は限られてしまいますが、頻繁に破損が起きそうな部分の交換にコストが掛からないようになっているというのはある種の親切設計かと思います。

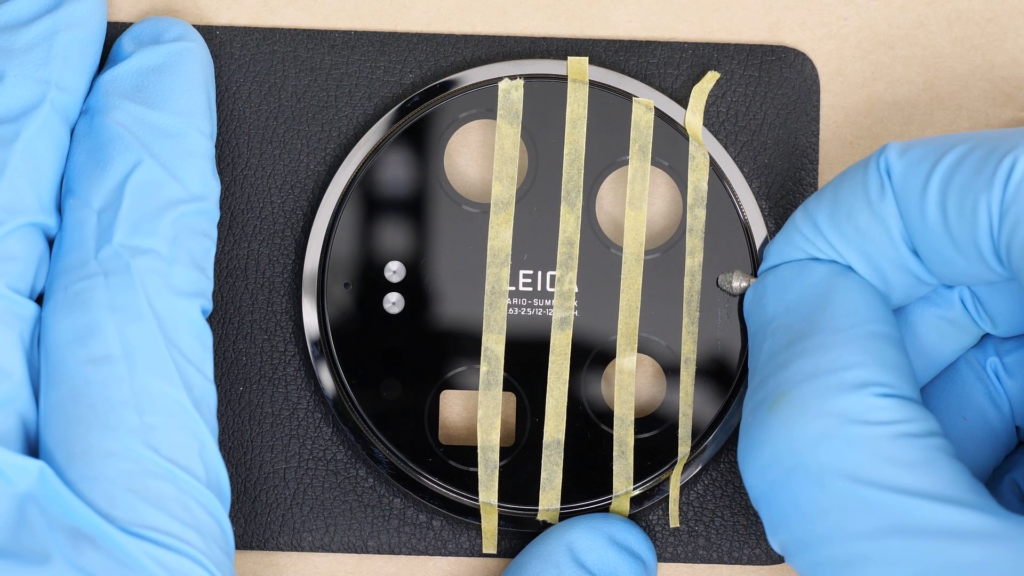

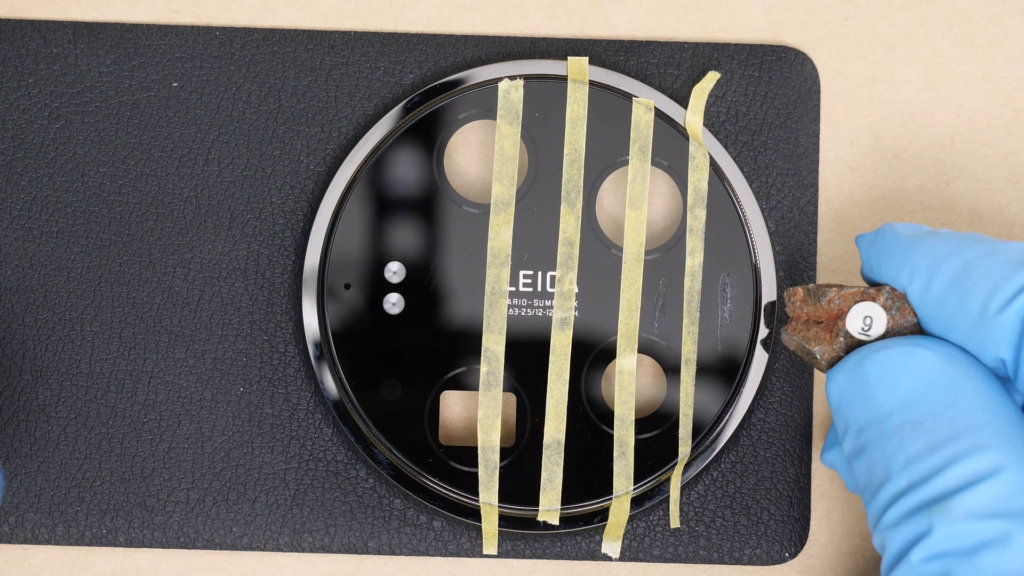

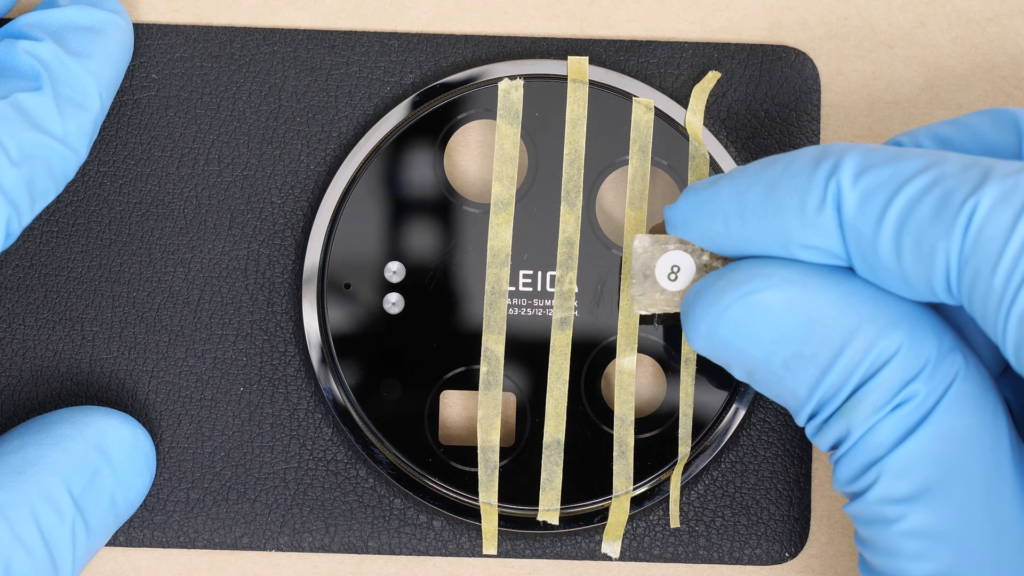

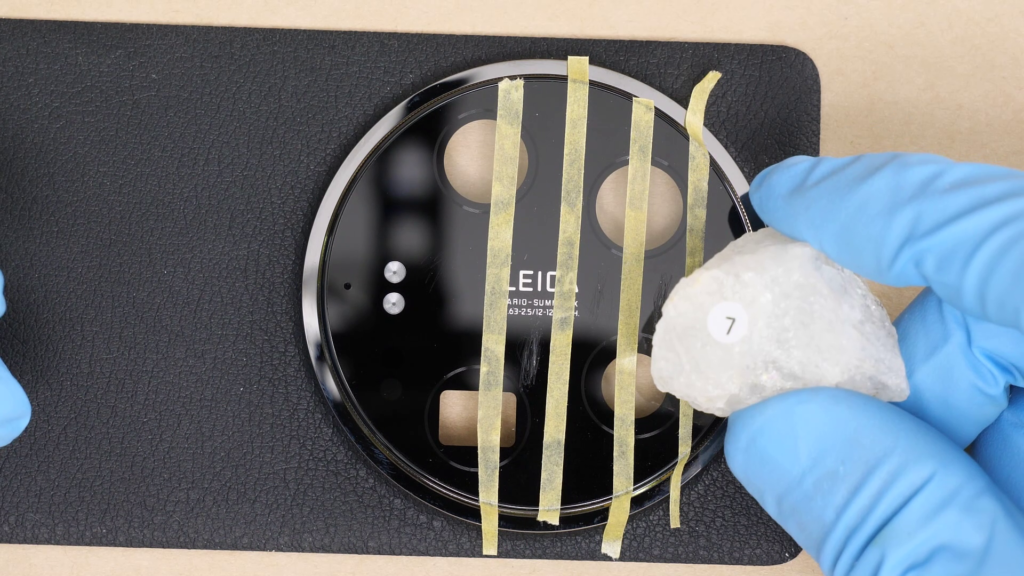

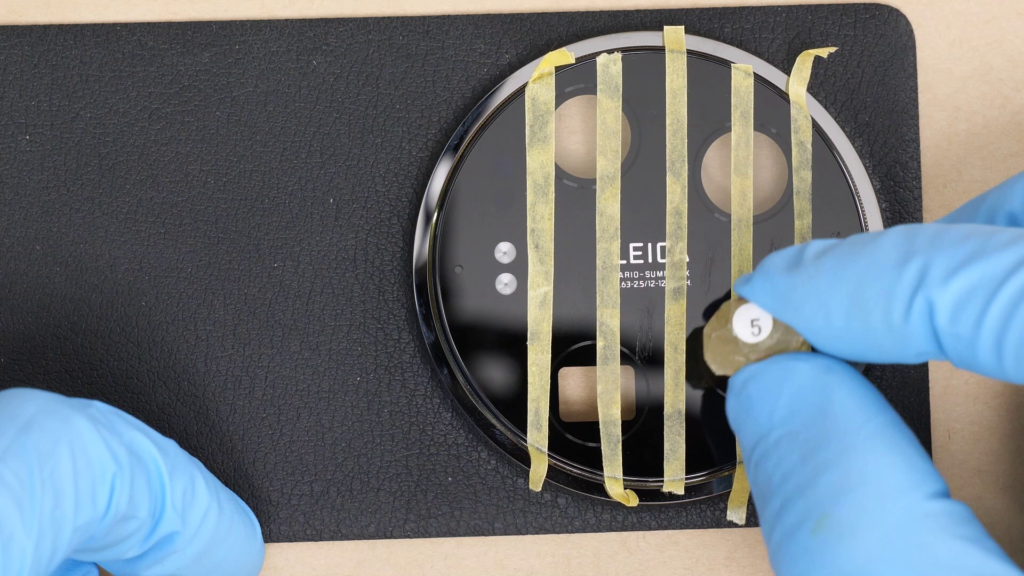

カメラレンズ面のガラス硬度を検証

こちらのレンズ保護カバーについて、どれほどの硬度を持っているか(傷つきにくいか)についても検証しておきます。細かい検証の様子は割愛して、結果だけ掲載しておきます。興味のある方は動画本編をご覧ください。

HRC65

表面には細かい擦り傷が出来ていました。

モース硬度

モース硬度は鉱物がセットになったモース硬度計で測定します。イチケンではいつも東京サイエンスのものを使用しています。

測定結果ですが、モース硬度「10」のダイアモンドから「6」の長石(フェルドスパー)まで傷が入り、モース硬度「5」の燐灰石(アパタイト)では傷が入りませんでした。どうやらこちらのレンズカバー部分についてはモース硬度5から6の間に相当するようです。

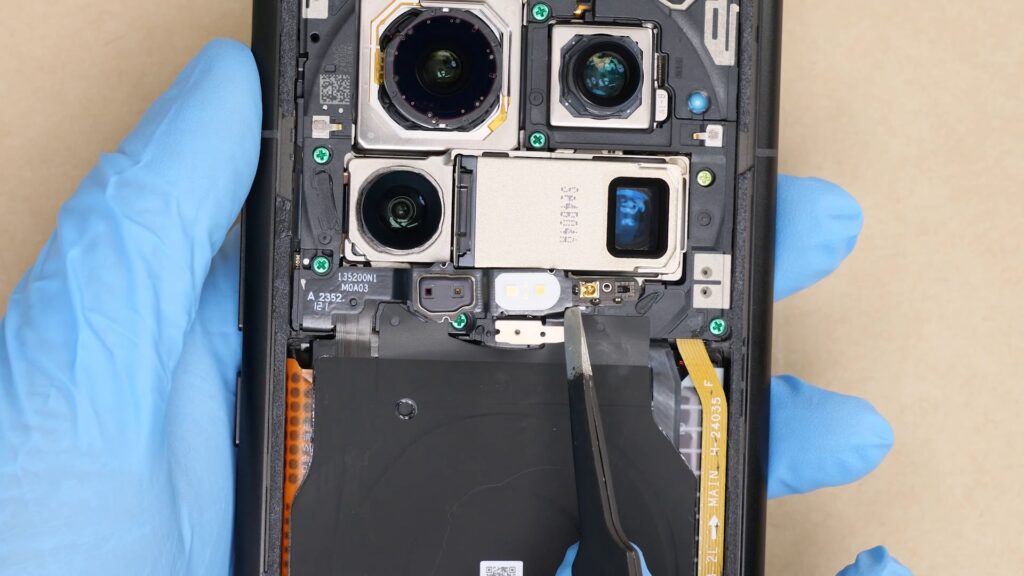

カメラモジュールについて

スマホ本体に戻ってカメラモジュールを確認してみます。製品の特徴でもある4つのカメラモジュールが非常に大きな存在感を発しています。

先ほど紹介した通り

- メイン広角カメラ

- 75mm望遠カメラ

- 120mmペリスコープ望遠カメラ

- 12mm超広角カメラ

の組み合わせです。

全てのカメラが5000万画素のセンサーを搭載しており、メインカメラがソニーの最新1型センサー「LYT-900」を搭載、その他の3つは「IMX858」という0.4型(1/2.51型)のセンサーを搭載しています。

超広角を除き3つのカメラモジュールには光学手ブレ補正を搭載、メインカメラについては(ほぼ)無段階の可変絞り機構を採用しており、装備具合を考えると正直カメラにスマホがついていると言っても過言ではありません。

こちらのカメラモジュールについても後ほど分解します。また、手ぶれ補正についても超広角以外の3つのモジュールが対応していますが、ヌルヌル動く様子などは是非動画でご確認ください。

その他の部品など

背面側から中身を覗いた限りではワイヤレス給電とNFCのモジュールがあることがわかります。コイル全体がめくれるような構造になっていて、裏側には黒いグラファイトシートが組み合わさったような構造をしています。

こちらのXiaomi 14 Ultraですが、どうやらXiaomiが出しているワイヤレス充電器を使用した場合、80Wのワイヤレス給電(充電)が可能となるようです。正直常軌を逸しているとすら言えるような出力ですが、USB-Cを使用した場合はそれを更に上回る90Wで充電できるようです。

なお、本体に同梱で90Wの充電器が付属していました。USB PDとの互換もある程度はあるようですが90W程度の充電はこの付属充電器を使用した場合に限られるようです。今回は日本で使用できない形状だったため開封していません。

カメラモジュール下、バッテリーとの空間に小さな基板がついています。左側から順に

- レーザーフォーカスモジュール

- LEDフラッシュライト(2灯)

- 赤外線センサー

- 照度センサー

となっています。この基板はフレキシブル基板となっており、こちらの裏面にも熱伝導シートが貼られていました。

本体上部や下部にも構造体と他の基板部分をまたぐように熱伝導用のグラファイトシートが貼り付けられています、ハイエンドモデルということもあるかとは思いますが、凄まじい放熱への執念を感じさせます。

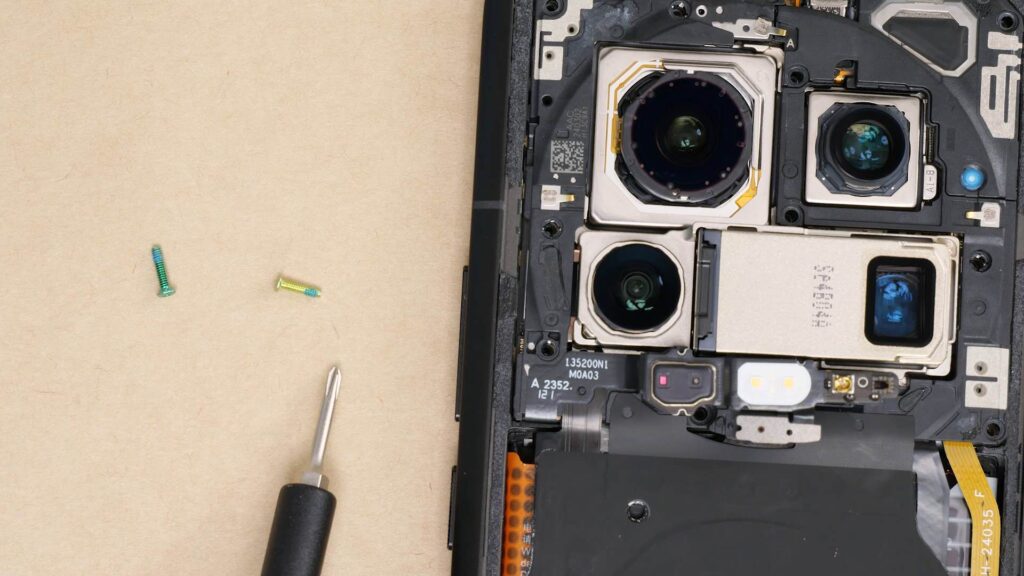

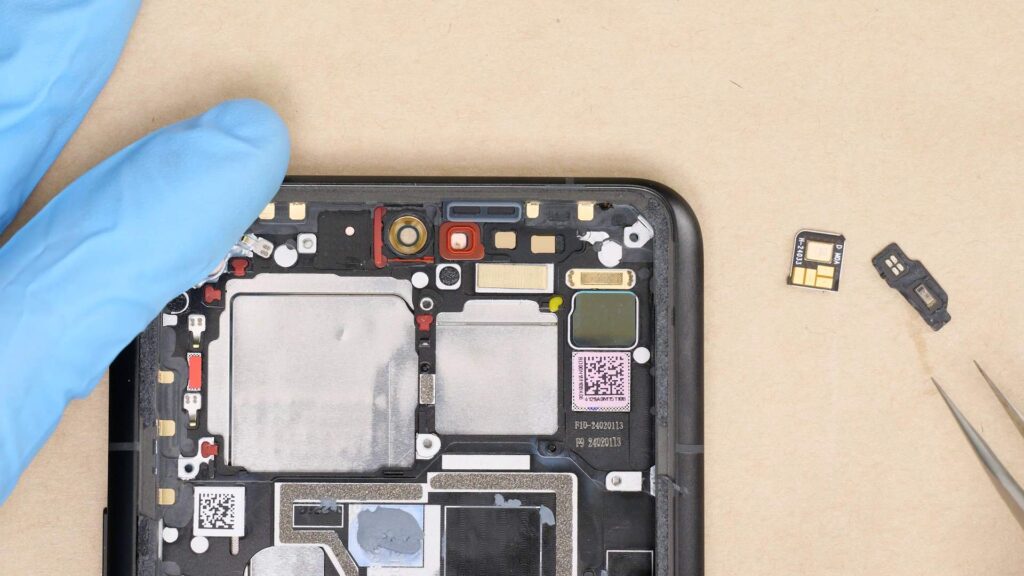

中間フレームの取り外し

カメラモジュールとメインボードにアクセスするために、黒い中間フレームのような構造体を取り外していきます。緑色と黄色の2種類のネジが合計で10本ほど使用されていましたが、「黄色はほぼ非磁性」「緑色は磁性」と素材に差がありました。カメラモジュールの動作などに配慮した可能性はありますが、使い分けについてはよく分かっていません。

ボードを取り外すとこの様に若干のアンテナパターンや環境センサ、ワイヤレス充電用のコイル類などが一括で外れました。上部にはスピーカーモジュールも一体となっており、スマホ本体側の穴から音が出ていくような構造です。

こちらのボードですが樹脂と金属(とフレキシブル基板)が複雑に組み合わさった素材でできているようです。力をかけてみるとかなりしなります。

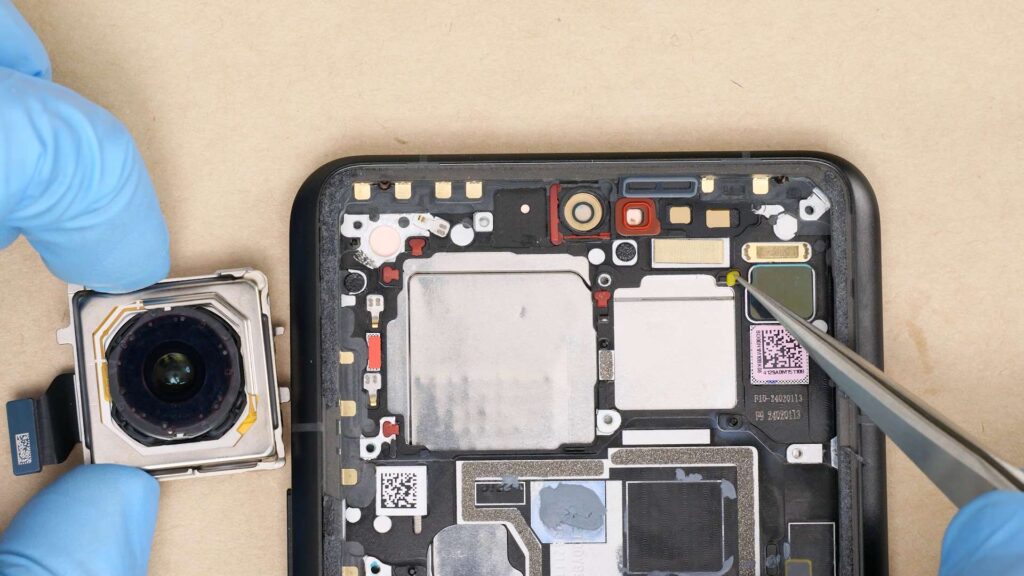

メインボードの取り外し

カメラもジュールを抑えていたフレームがなくなりましたのでカメラモジュールを取り外していきます。望遠カメラとペリスコープカメラはコネクタはそれぞれ分かれているものの、金属製のフレームにしっかりと収まっている形となっています。

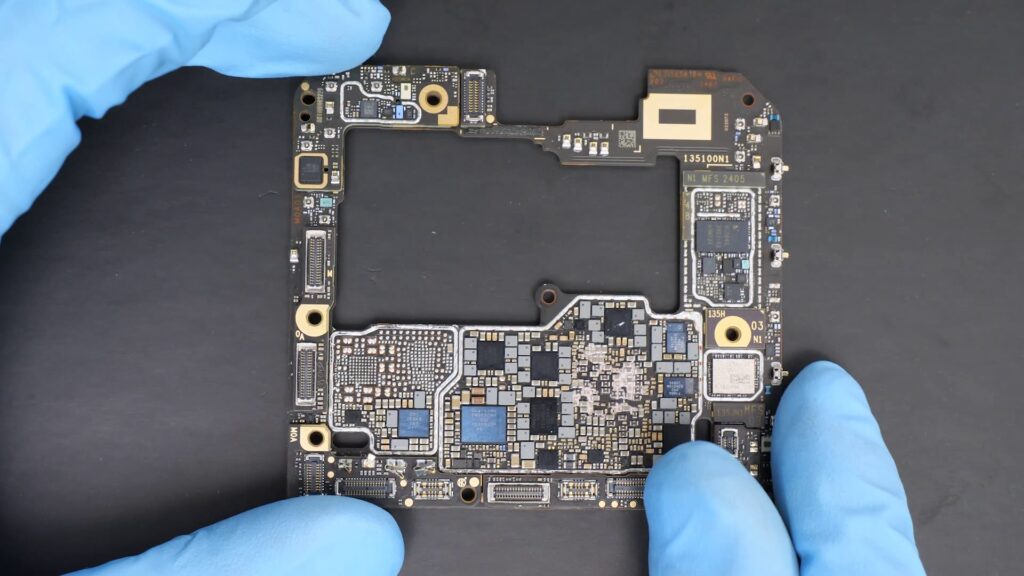

いくつかのコネクタを外すとメインカメラを取り出すことが出来ました。1型センサーを搭載したメインカメラはかなり存在感のあるサイズです。メイン基板は一部が切り欠きとなっており、そのくり抜かれた部分に収まるような格好です。

ほかにもいくつものコネクタ類を外し(バッテリからは2つ接続されていました)ようやくメインボードを取り外すことが出来ました。

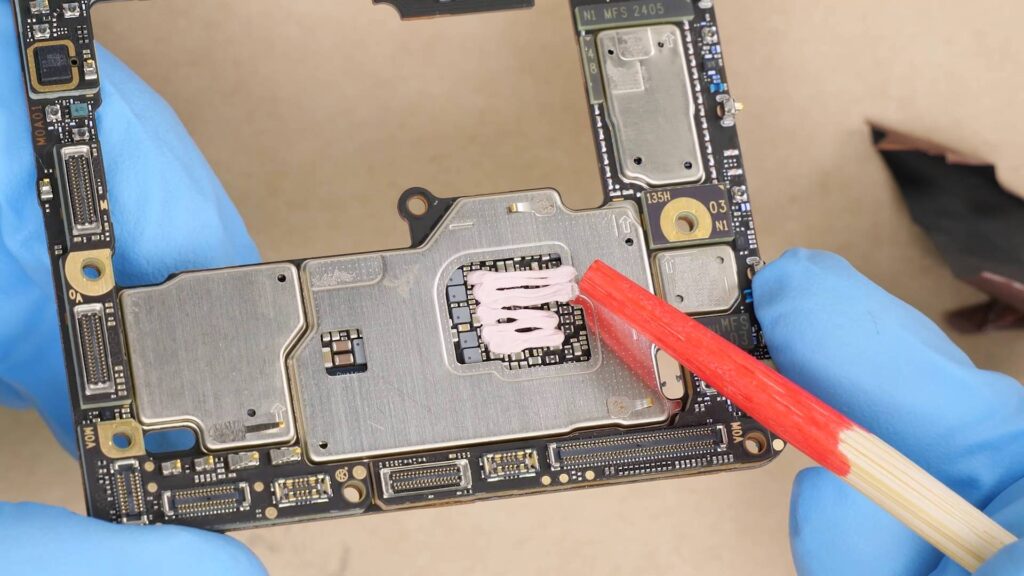

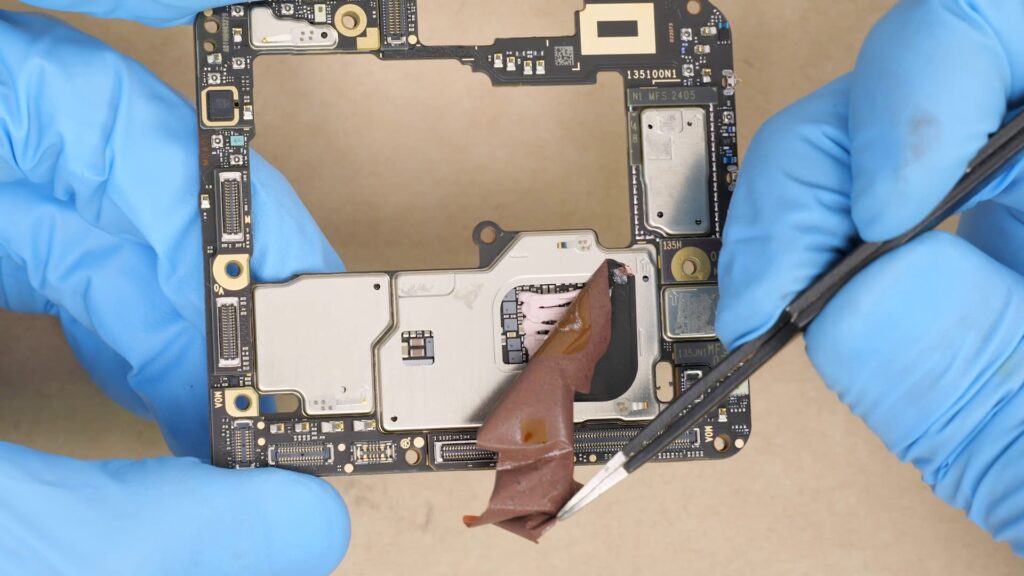

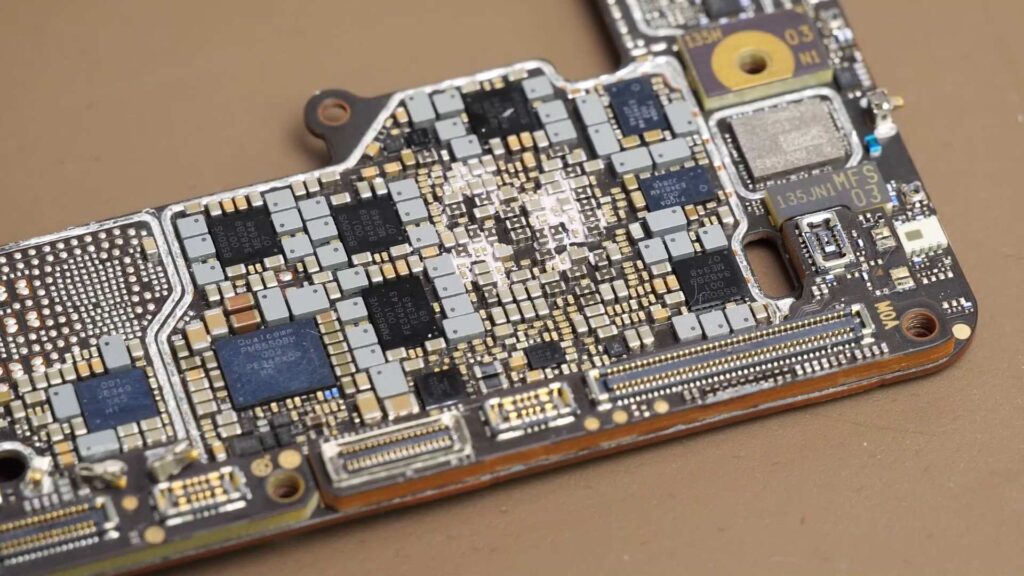

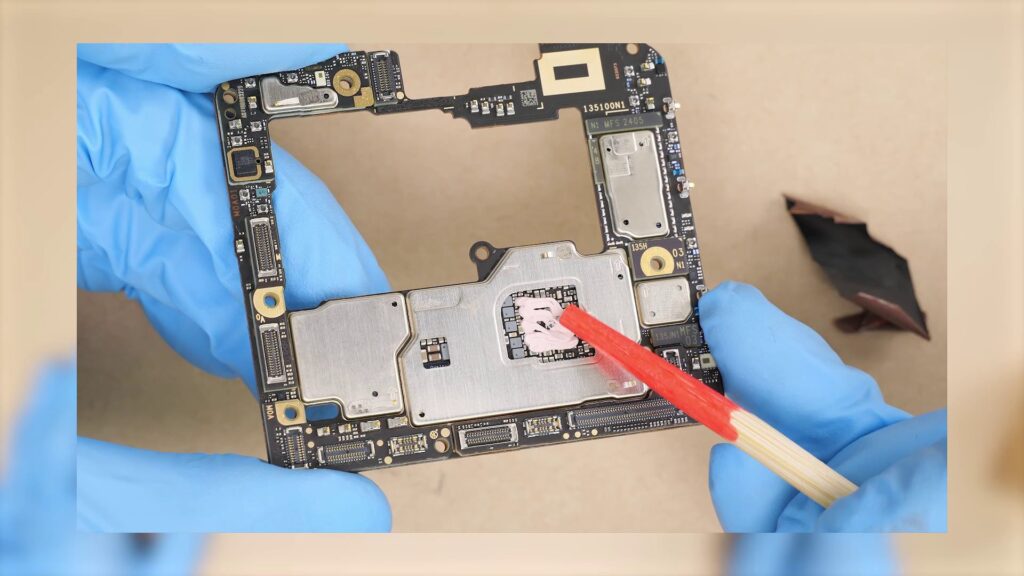

こちらのメイン基板ですが、重要なIC部品があると思われる場所についてはほとんどの箇所でシールドに覆われているような構造でした。シールドは全周はんだ付けされています。

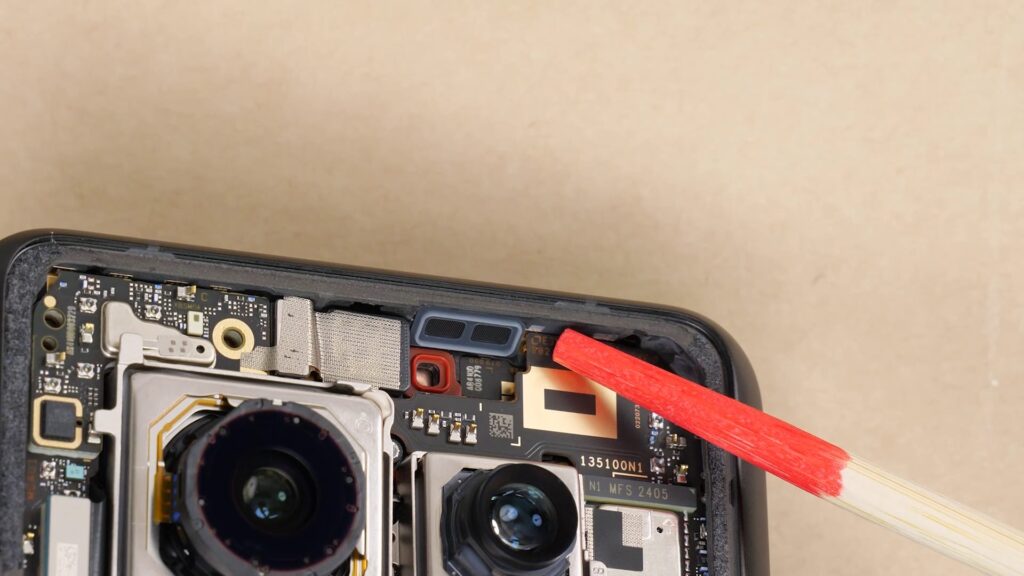

またそのシールドに重ねるように放熱用のグラファイトシート・銅テープ・導電性のメッシュシート・熱伝導グリスがそれぞれ重なるように貼り付けられていました。

こちらのシールドに開けられた穴からはインダクタやMLCC(積層セラミックコンデンサ)がおびただしい数見えていますので、恐らくは電源回路周りが固められているブロックかと思います。穴の空いたシールドがある部分には放熱用シリコンを充填したうえで各種シートが貼り付けられているような構造をしていました。

また、ポリイミドシールで絶縁を図っている箇所と、シリコン系の赤い放熱シートも組み合わされており、使い分けについてはあまり良くわかりませんが、かなり部分ごとに様々な放熱対策を組み合わせて作っているようです。複雑な構造にするとそれだけ組み立てのコストも上がるかと思いますので、さすがは20万円の高級スマートフォンといったところでしょうか。

メインボードの構造について

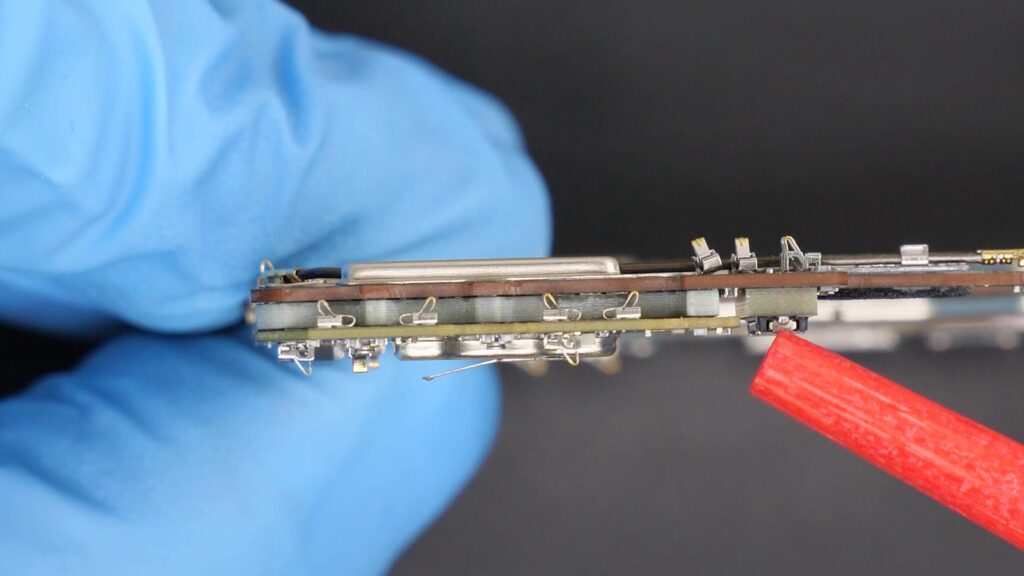

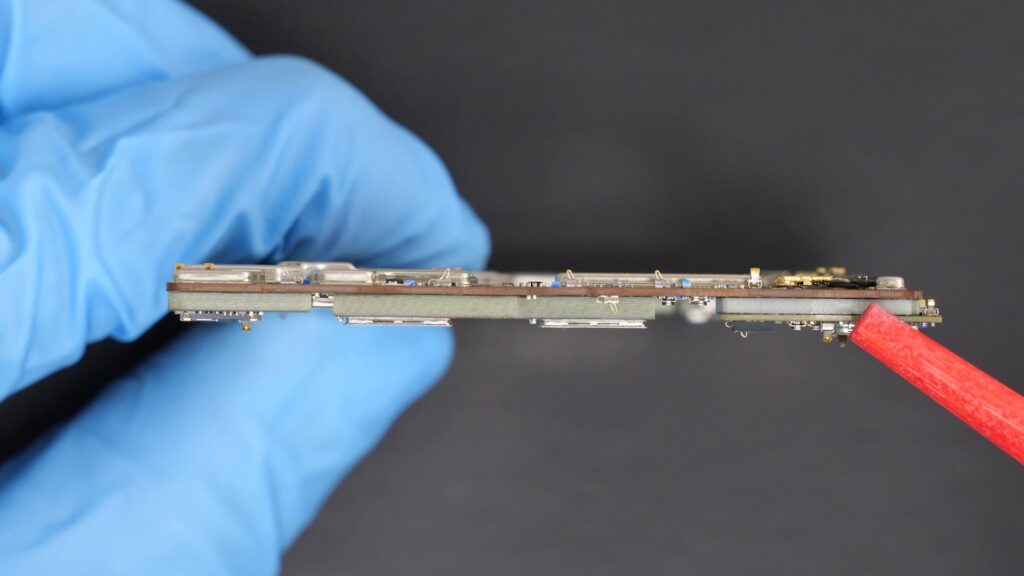

メインボードの構造について、横から見ると複数枚の基板を重ね合わせた構造になっていることがわかります。

上下の2枚の基板の間に白色に見える基板がありますが、こちらインターポーザ基板の役割をしているものと思われます。また、メインボードでも場所によって基板の重ね合わせ枚数が異なるようで、3枚の基板が積層されているような箇所もありました。

以前からハイエンドスマートフォンを筆頭に部品の実装された基板自体をさらに積層するといったような技法は見受けられていますが、それぞれの基板と基板のはんだ付けなどの難易度もかなりのものかと思いますし、そもそもどういった手法で組み合わさっているのか、接着剤のようなもので固定されているかも不明です。

シールドの取り外し

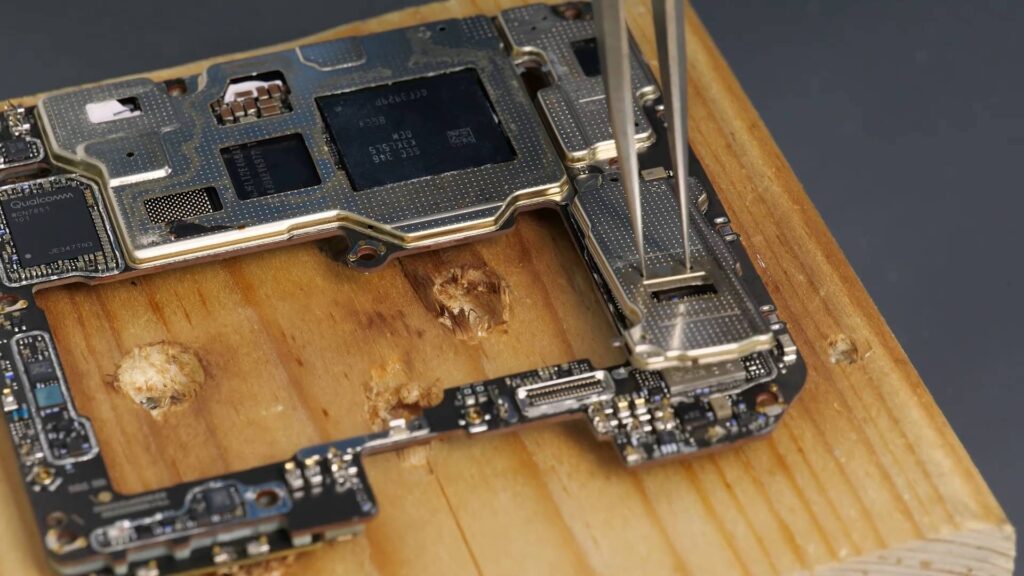

シールドをヒートガンで熱して取り外し、内部に実装されている部品などを確認していきます、

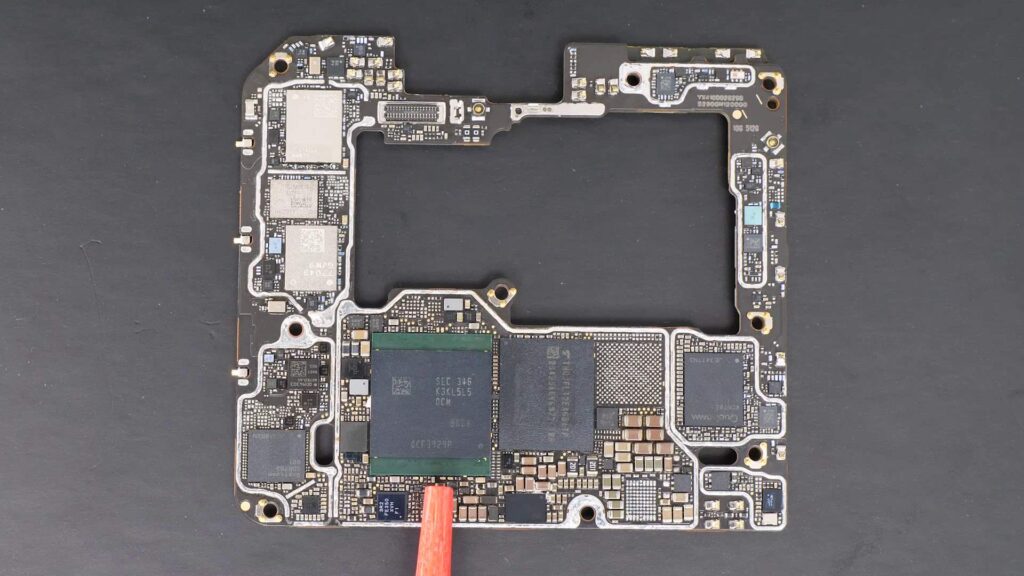

全てのシールドを取り外した状態が画像の状態です。実は数点の部品がシールドを取り外す際に一緒に取れていますが、それらを除いても一部のパッドは部品が未実装の状態となっていました。製品の販売リージョンやバリエーションによって変わるのかは不明です。

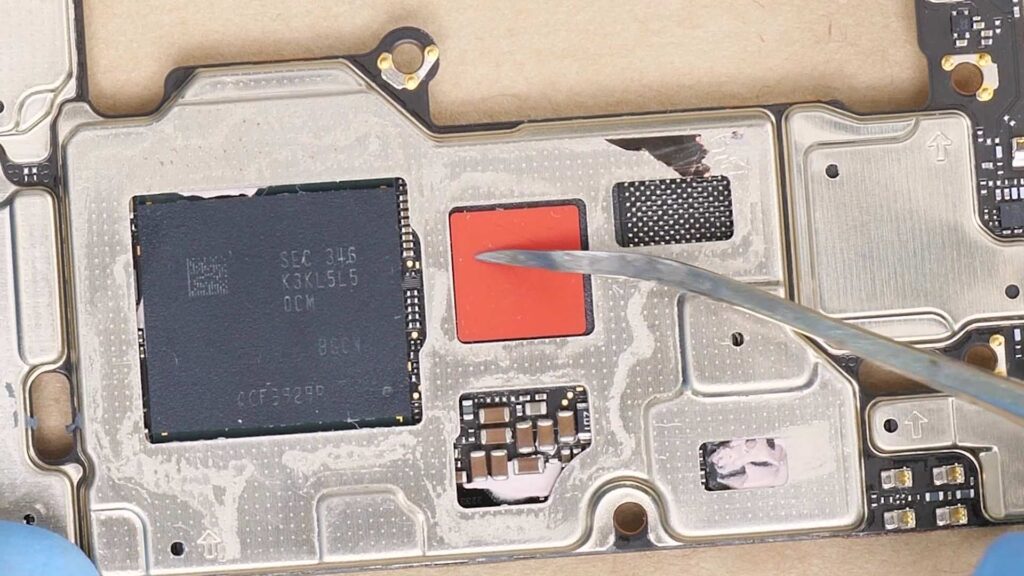

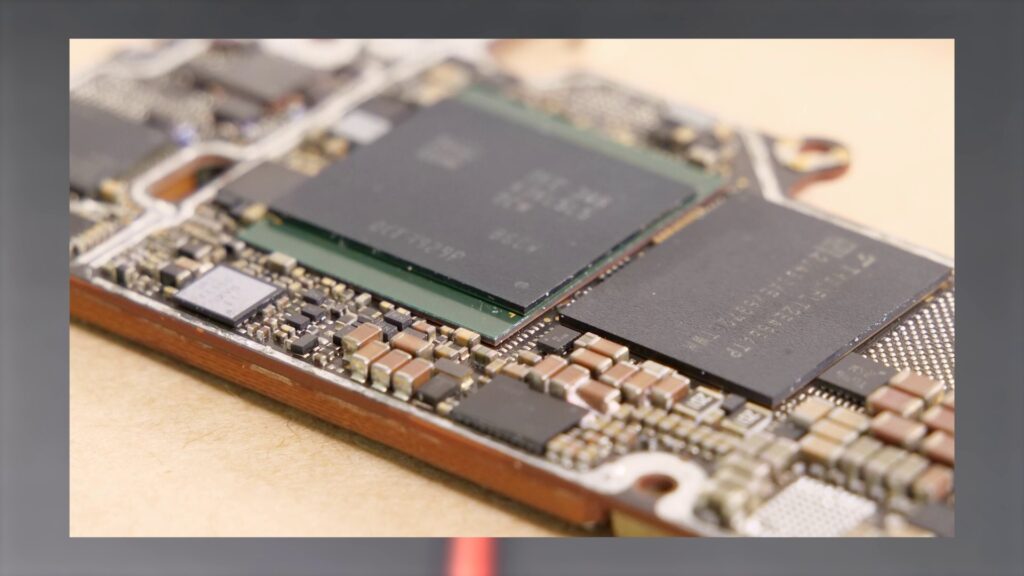

一番目立つのがRAMとROMで、メインメモリはSamsung製のLPDDR5Xで今回は16GB搭載されています。こちらのDRAMについては緑色の基材の上に重ねるように配置されていますが、恐らくこの下にあるのがメインのSoCである「Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform」かとお思います。

この様にCPUとメモリを重ねて実装することで、フットプリントの削減と電気的な配線長を最短にして応答性をはじめとした処理性能を高めるという実装方法が取られています。

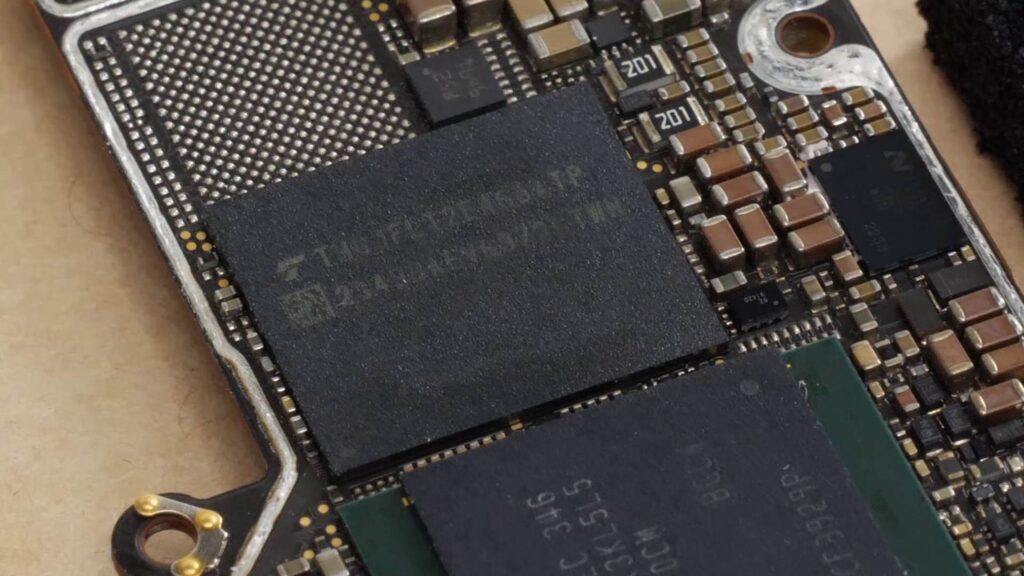

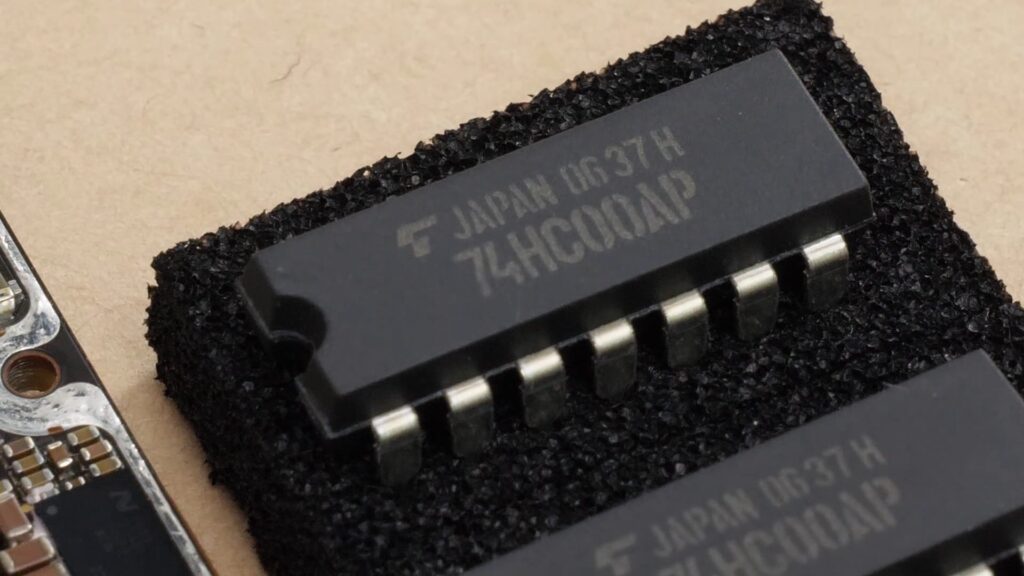

また、メインの記憶領域としてSoCのすぐ右側に実装されている黒いチップについて、こちらのロゴどこかで見た覚えのあるロゴをしていますが東芝のロゴです。東芝の半導体事業はしばらく前にKIOXIAというブランドにリブランド(されたり海外資本になったり国内に買い戻されたり)された背景がありますが、こういった部品レベルでは東芝ロゴの半導体がそのまま採用されているようです。

なお、今回は512GBのモデルを購入していますので、このワンチップで512GB相当となっているようです。

使用されている半導体部品について

分解前の下調べ中に分かったことなのですが、どうやらXiaomi 14 Ultraでは中国国内版とグローバル版、また、製造ロットによってこれらの半導体部品のメーカーに差があるようです。

- DRAMについては「SK hynix」と「Samsung」

- ROMについては「Samsung」と「KIOXIA」

のものがあるようです。

Qualcomm製の半導体が多い

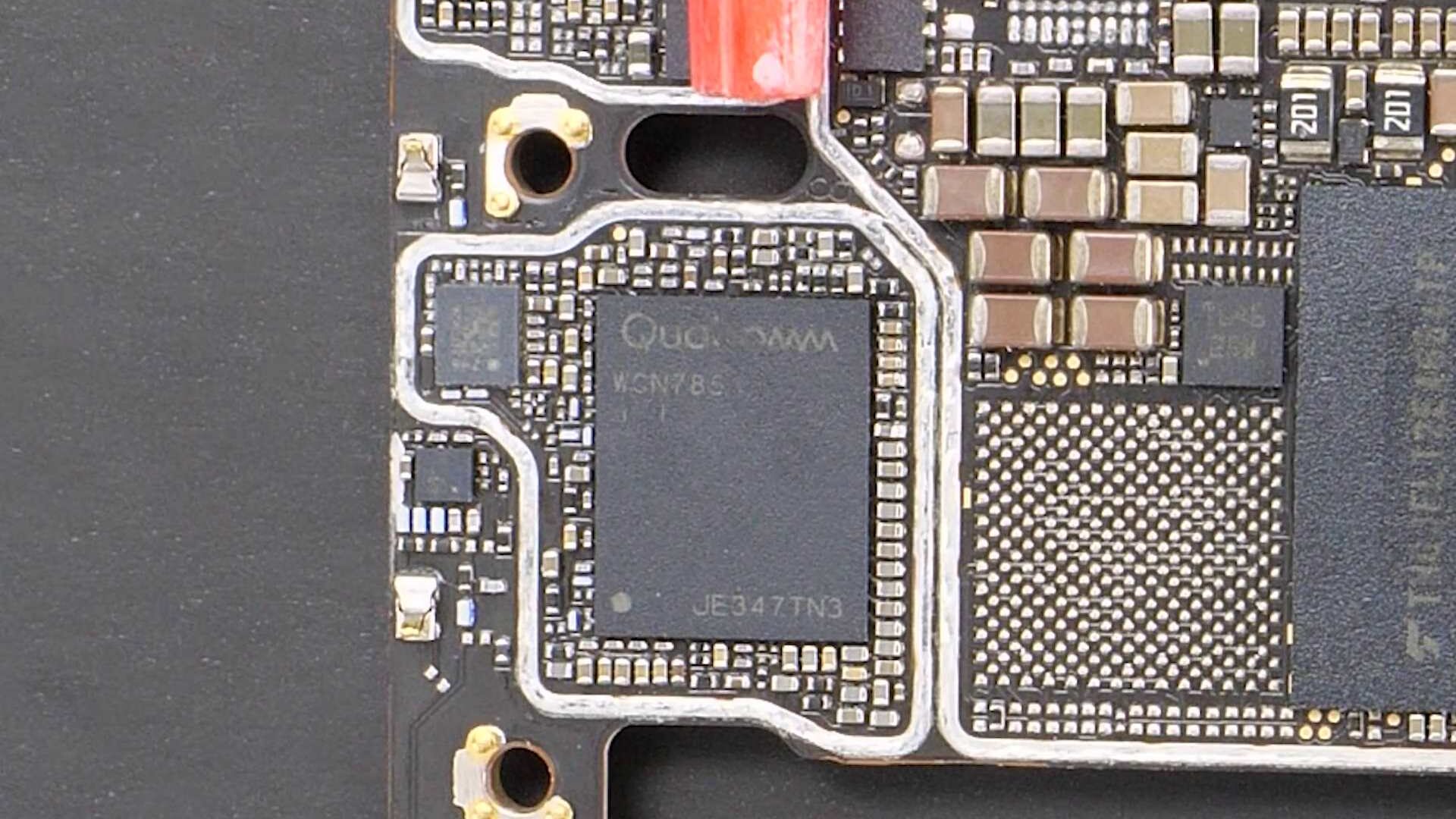

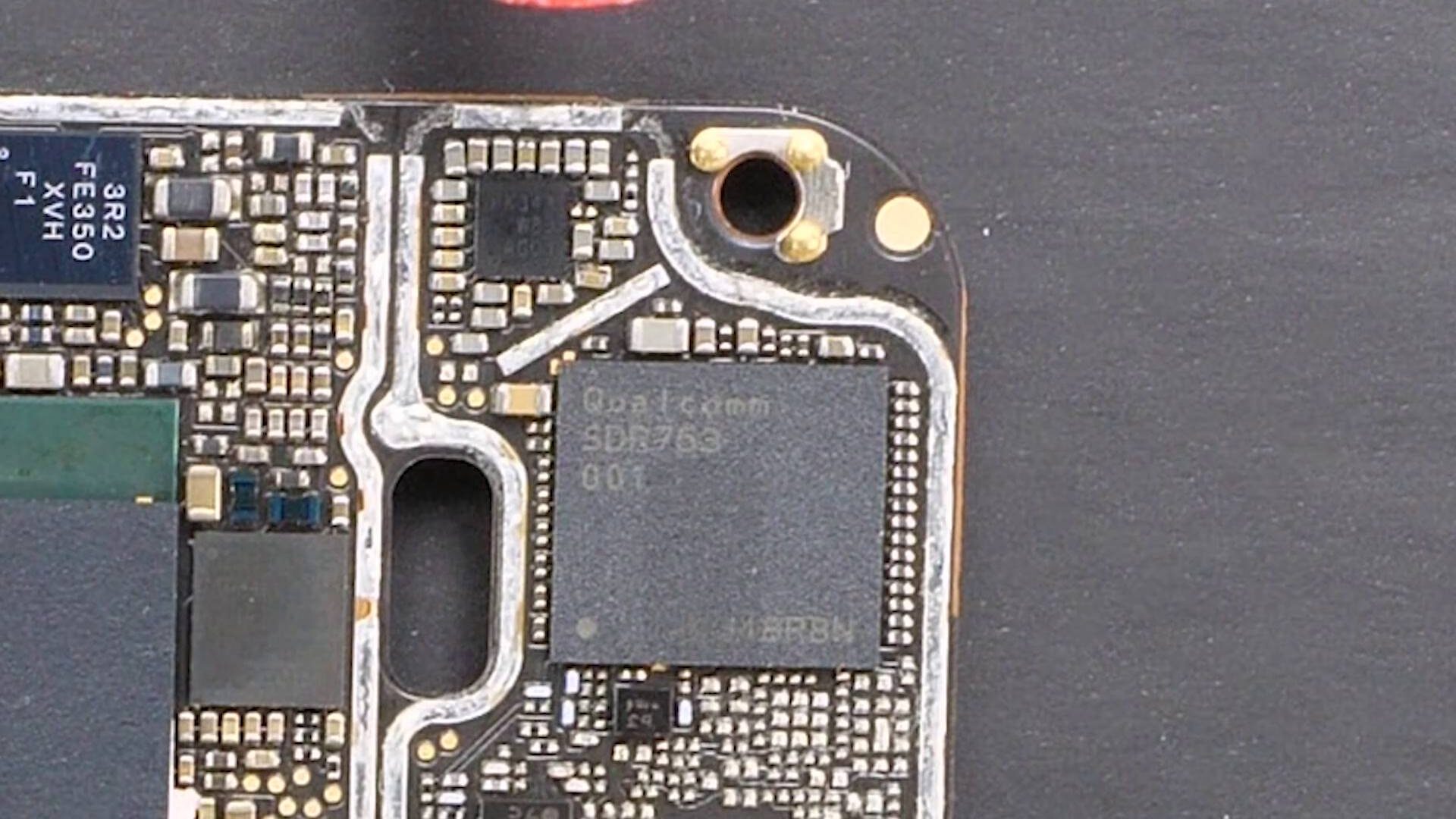

メインボードに実装されている部品を詳しく見ていて気づいたのですが、どうやらQualcomm製の半導体が多く使われているようです。

まず無線やネットワーク系のICとして

- Qualcomm SDR753-RFIC

- Qualcomm WCN7851

が使用されていました。ちなみにXiaomi 14 UltraはWi-Fi 7 (802.11be) に対応しています。

先ほど紹介した電源周りの回路については、メインボード表面のSoCがあるすぐ裏側にあります。

ものすごい密度でMLCC(積層セラミックコンデンサ)と、灰色の部品はインダクタでしょうか、たくさん実装されていますが、それらに取り囲まれるようにQualcommのパワーマネジメントICが複数実装されています。

使われているICの詳細については調べてもあまり分かりませんでしたが、どうやらSnapdragon 8 Gen.2の世代から見受けられる部品のようです。パワーコントローラーとフェーズダブラーとかの組み合わせでしょうか。

これだけQualcomm製の部品が使われていればこのスマートフォンは部品メーカーとしてもかなり儲かるデバイスなのではないかと推測できます。ほかにも積層セラミックキャパシタが増えれば村田製作所が、また、基板に実装されているコネクタの数も多い印象ですので、そういった部品のメーカーも儲かるわけです。

本体側に残った部品について

メイン基板の観察が一通り済みましたので、本体側に残っている部品についても確認していきます。

上部のインカメラやスピーカー用の穴が並んでいる箇所には、非常に小さい基板に実装されたマイクと照度センサー(環境光センサー)がありました。また、これらのセンサー類についてはバッテリーの前に取り外した中層フレームにも実装されていることを確認しています。

カメラモジュールを取り外した際には気づかなかったのですが、それぞれのカメラモジュールはダンピングゴムで外部から加わった振動を軽減するような固定方法が取られていました。1型センサーを搭載したメインカメラで特に重点的に配置されている様ですが、超広角カメラやインカメラモジュールの取り付け位置などそこそこの個数配置されているようでした。

本体下部、バッテリーよりも下のスペースにも基板やモジュールがあるようでしたので、黒いカバーを固定しているネジを外してそれぞれの部品を確認していきます。

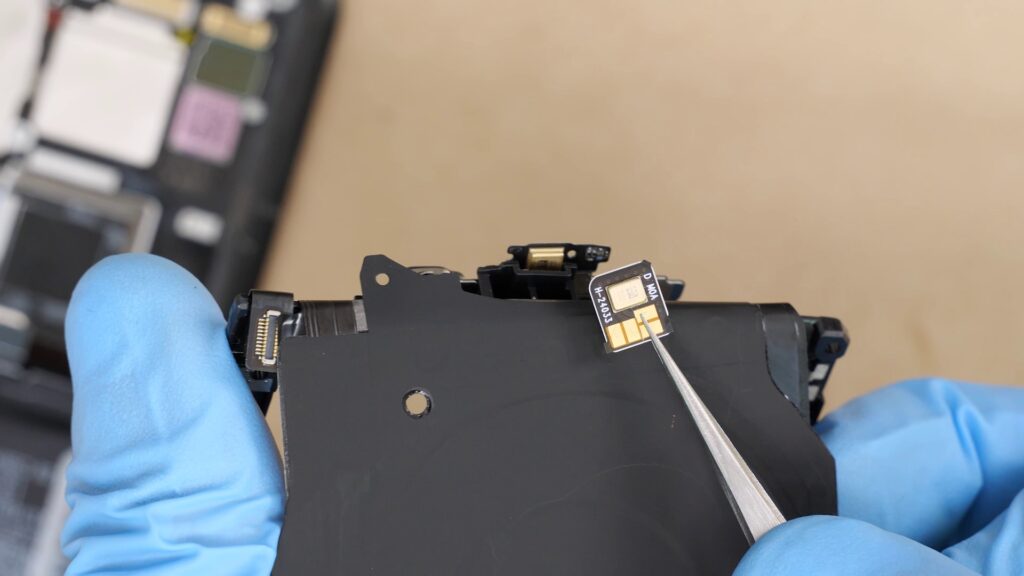

内部では部品が数点ずつ実装された小さめの基板が所狭しと並べられていました。特にアンテナ線が繋がった面白い形の基盤があり、恐らく筐体に作り込んであるアンテナパターンへ接続するための基板かと思います。

それぞれの基板はコネクタで他のボード、メイン基板へと繋がっているようで、それぞれのコネクタが銅シート付きのシールで止められていました。確認できる限りでは

- SIMカードソケットの載った基板

- USB-Cコネクタの実装された基板

- ボディ側に接着剤のようなもので固定された振動モーター

がこの本体下部のスペースに納められていました。

それぞれの基板がかなり小さいながらも複雑に部品が実装されており、SIMカードスロットの実装された基板は裏面を確認してみるとマイクが半開放式のシールドの下に実装されていることがわかりました。また、マイクモジュールについてはUSB-Cコネクタの載った方の基板にも実装されています。

先ほど取り外した中層フレーム、また、本体上部にあったマイクも含めてこのXiaomi 14 Ultraには4つのマイクモジュールが搭載されています。これらが4アレイとして機能することで動画撮影時の音質向上に貢献しているとのことです。

公式のページではカメラ使用時にズームを行うと、これら4つのマイクを駆使して画角に合わせた録音などができる機能もあるようですが、今回はろくに撮影テストも行わないまま分解してしまったので、性能についてはよくわかりません。

カメラモジュールの分解

ここまで本体から各モジュールや部品を取り外してきたわけですが、カメラモジュールの内部構造についても分解して詳しく見ていきます。

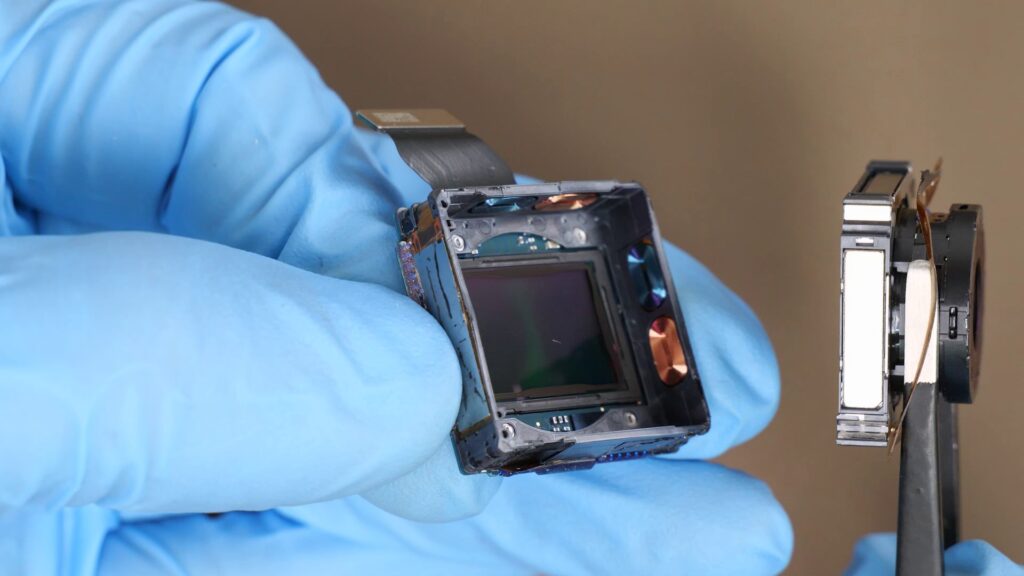

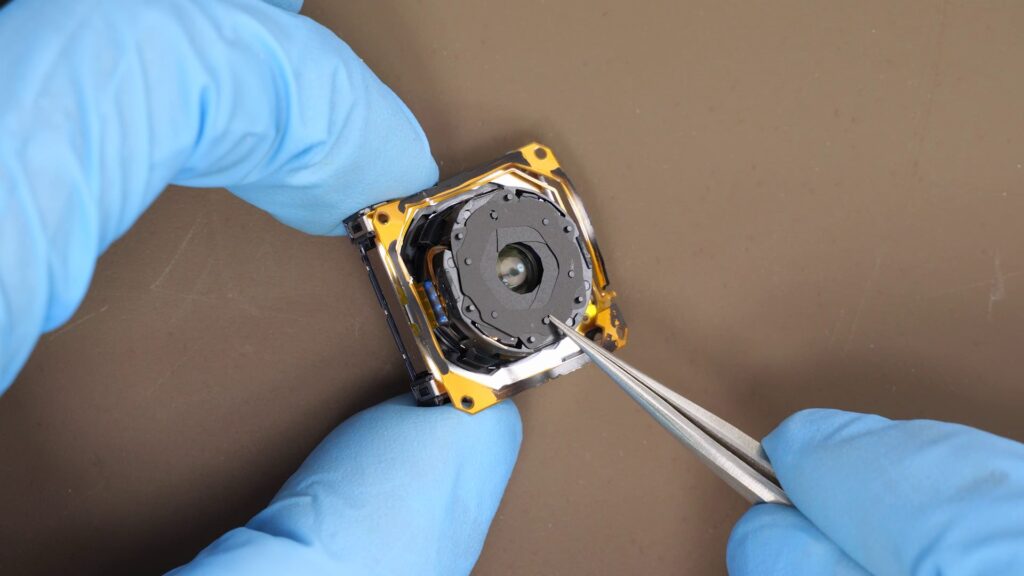

1型センサーを搭載したメインカメラモジュールについて、手ぶれ補正用の可動域がかなり広く、上下左右だけではなく対物・対センサー方向にもレンズは動きます。全体を覆っているアルミとステンレス製のシールドを剥がしてみるとかなり緻密な内部構造が見えてきました。

レンズの外周を取り囲むようにフレキシブル基板が配置されており、配線自体は構造体の内部やさらにレンズの内部構造へと伸びているような構造となっています。おそらく配線先は可変絞りを制御するためのアクチュエータへと接続されているかと思います。

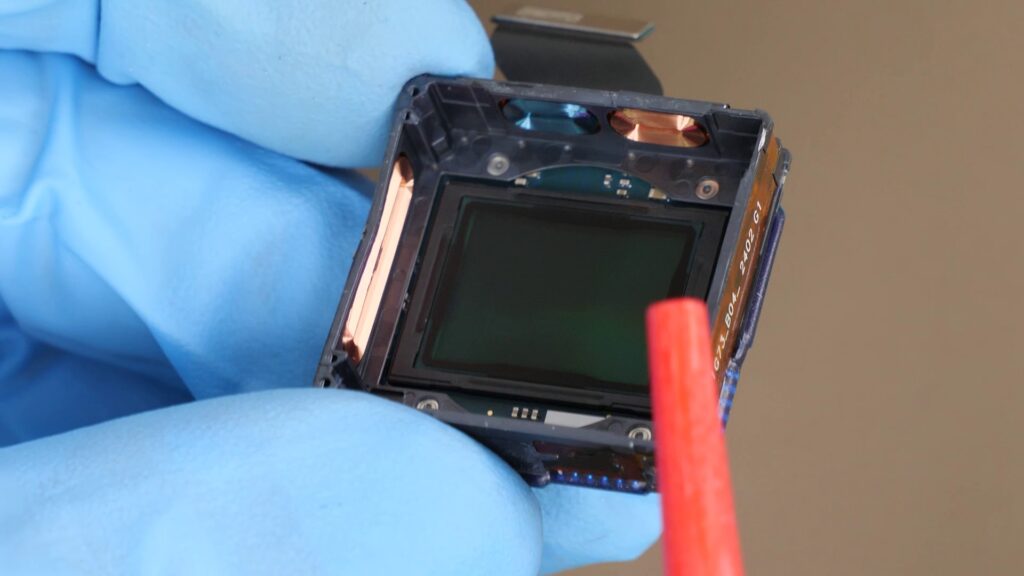

さらにレンズを取り外してみると内部に1型センサーが見えました。1インチよりは小さい印象ですが、この辺りの基準についてはメーカー各社色々ありますので触れないことにしておきます。

あらためてセンサーを目の当たりにしてみると、たしかにスマホに搭載するセンサーとしてはかなり大型であることがわかります。コンパクトデジタルカメラや一部のビデオカメラでもこのくらいのセンサーサイズの製品は珍しくありませんので、いかにこのスマートフォンがカメラに力を入れた製品かが伺えます。

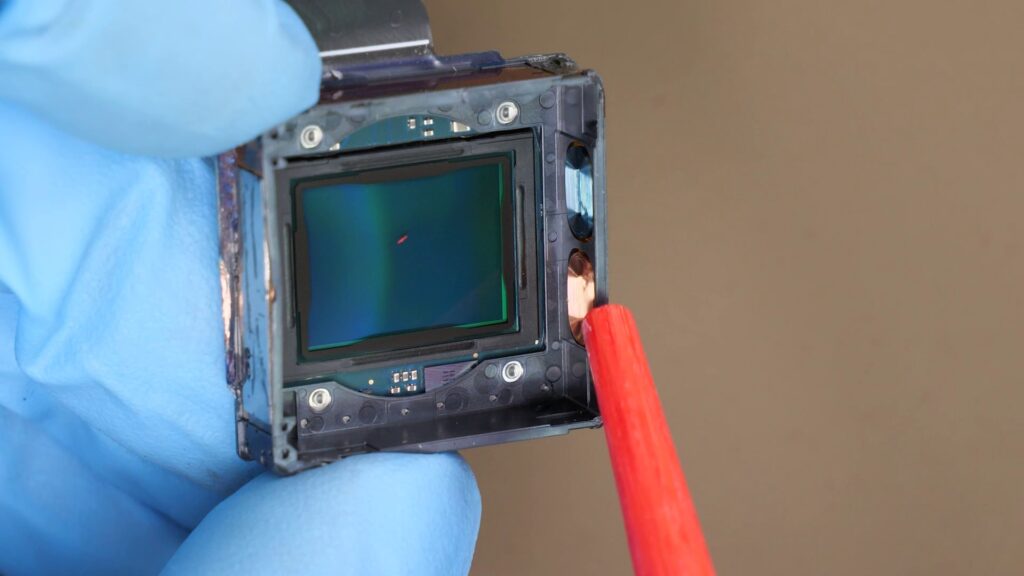

また、センサー外周部にはコイルが5つ配置されていることがわかります。さきほど取り外したレンズ群には側面に3つ磁石がついているような構造をしていました。レンズを動かすと磁石も連動して動きます。

恐らくですが、5つあるコイルのうち3つに電流を流すことでコイルのZ軸方向(対物・対センサー方向)への動きを世業しているものと思います。その後残りの2つのコイルに流す電流を制御することで磁石との距離を調整し、XY方向(光軸と水平方向)の動きを作っているものと思います。

絞り部分の機構について

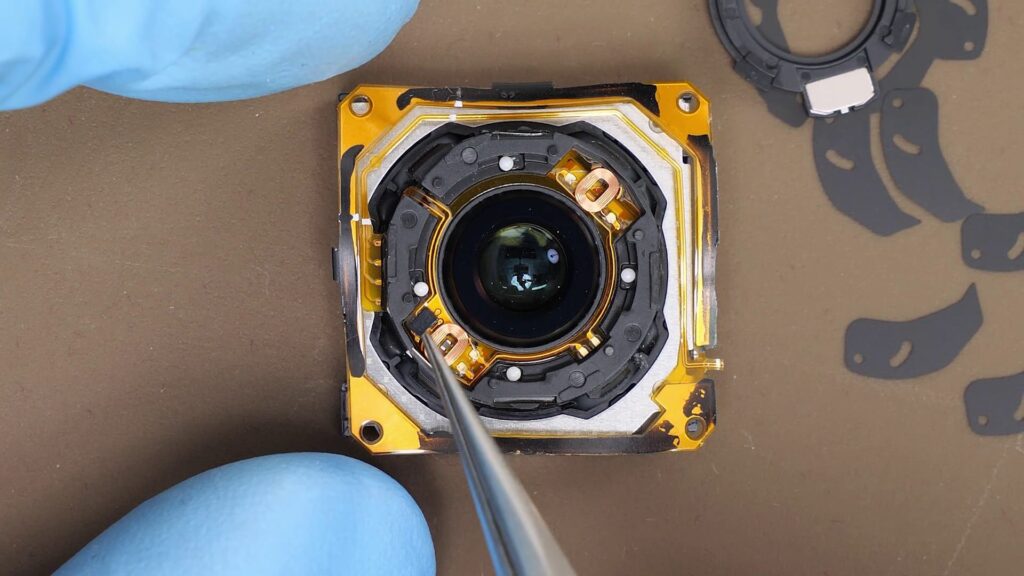

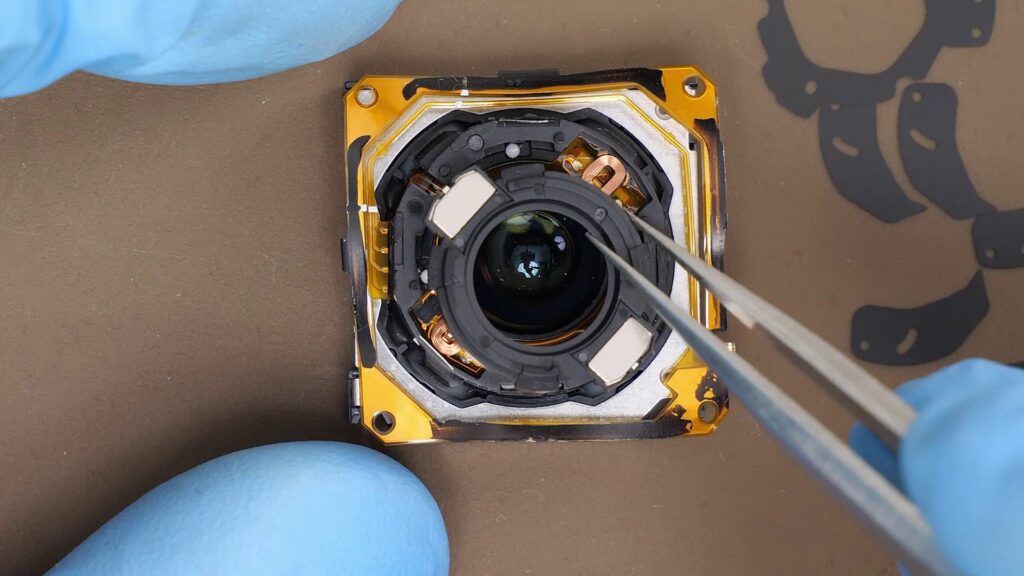

先ほど取り外したレンズ群の一番手前についている絞り機構についても可能な限り分解して構造を確認してみます。

ユニットを抑えているパーツを外すとこのようにペラペラの絞り羽が6枚ついていることがわかります。それぞれの羽は独立していますが、一番上のプレートを回すことで全てが連動して絞りとして動くようになっています。素材は恐らく樹脂のなにかかと思います。

また、6枚の羽が凹凸でハマっている下側のプレートをよく見ると、裏面に磁石が貼り付けられていることがわかります。その向かいとなるレンズ群の方にはコイルが2つと、ホールセンサらしき黒いICが一つ見えます。

絞りがどのくらい閉じているか/開いているかというのは磁石の位置と連動していますので、2つのコイルに電流を流すことで絞り具合を調整しながら同時にどの程度実際に絞りが動いているのかを検出しているという、かなりすごい構造をしていることがわかりました。

残りの部品

既にかなり見ごたえのある内容となっていますが、まだ本体に残っている部品がいくつかありますので全て取り外して確認していきます。まずはバッテリーです。

バッテリーについて

バッテリーについてはオレンジ色のタブが端の方についており、AとBという表示が振られています。どうやらこのうちAを引っ張ることでバッテリーが、Bを引っ張ることでバッテリーを固定している両面テープを剥がすことができるようです。

取り外したバッテリーの表記をよく見てみます。

定格容量は4900mAh、標準的に使える容量として5000mAhという数値が記載されています。また、バッテリーの接続に用いられている小型の基板にはタブがプラスとマイナスの2つのみ接続されていますので、このバッテリーは1セルで5000mAhのバッテリーとなるようです。

実は構造上の理由や、異常なまでの急速充電性能を追求するために、一部のスマートフォンでは複数セルを搭載して並列で充電を行うというようなインパクトのある製品なども存在しています。というかXiaomiです。

今回のXiaomi 14 Ultraも90W充電となかなかのスペックをしていますが、一応バッテリーについては1セルとなっているようです。

ちなみにバッテリーに接続されている小型基板も積層基板となっているようでした。フレキシブル基板と硬質な基板が貼り合わされているようです。

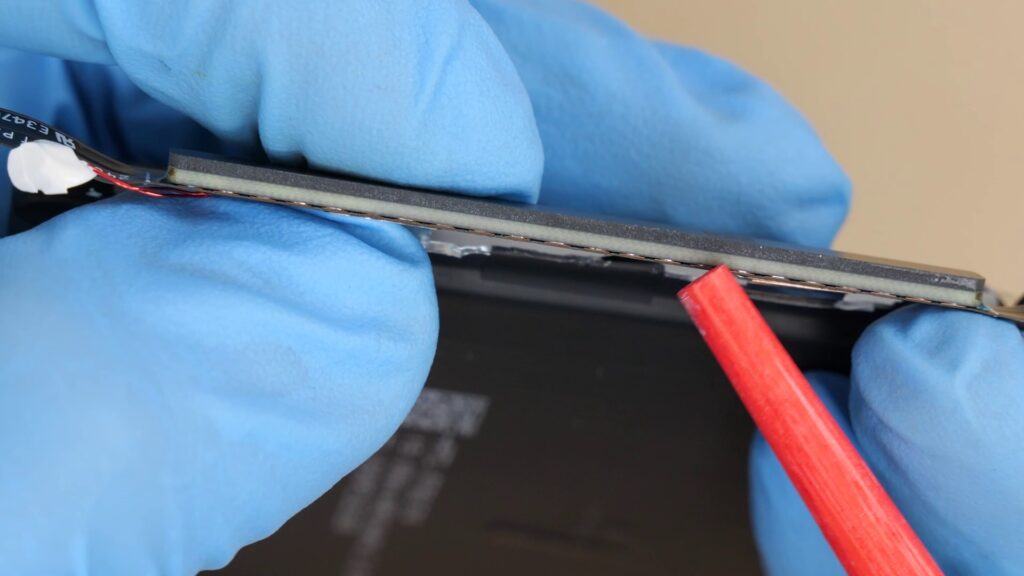

ディスプレイパネルについて

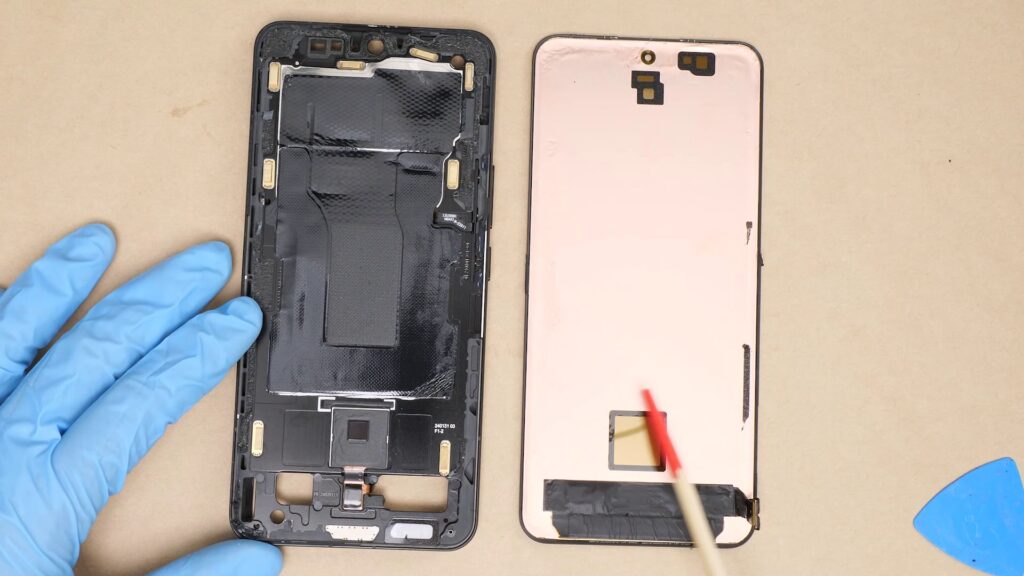

ここまで筐体を裏側から分解してきましたが、表側のディスプレイについても本体から引き剥がしてよく見てみます。全面的に接着剤(両面テープ)で固定されており、ヒートガンで少し熱すると剥がすことが出来ます。

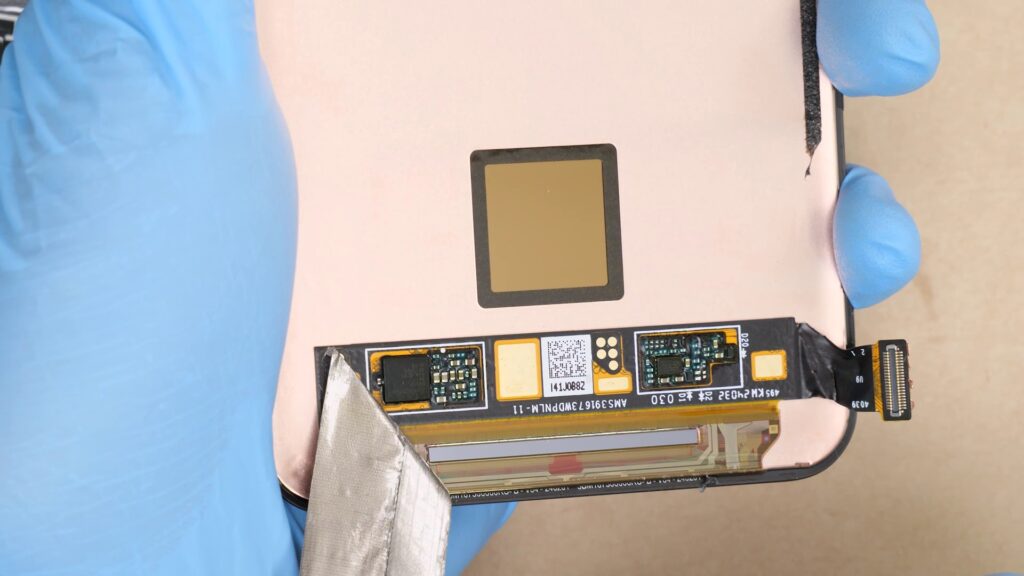

ディスプレイを取り外すとこのように何箇所か穴が空いた構造をしていることがわかります。下部の比較的大きな窓は光学式指紋認証センサーのためのもので、上部のいくつかのものについては環境光と近接センサー用の窓かと思います。

まず全面が銅のシールに覆われており、ディスプレイ面からの放熱を期待した構造となっている。気がします。

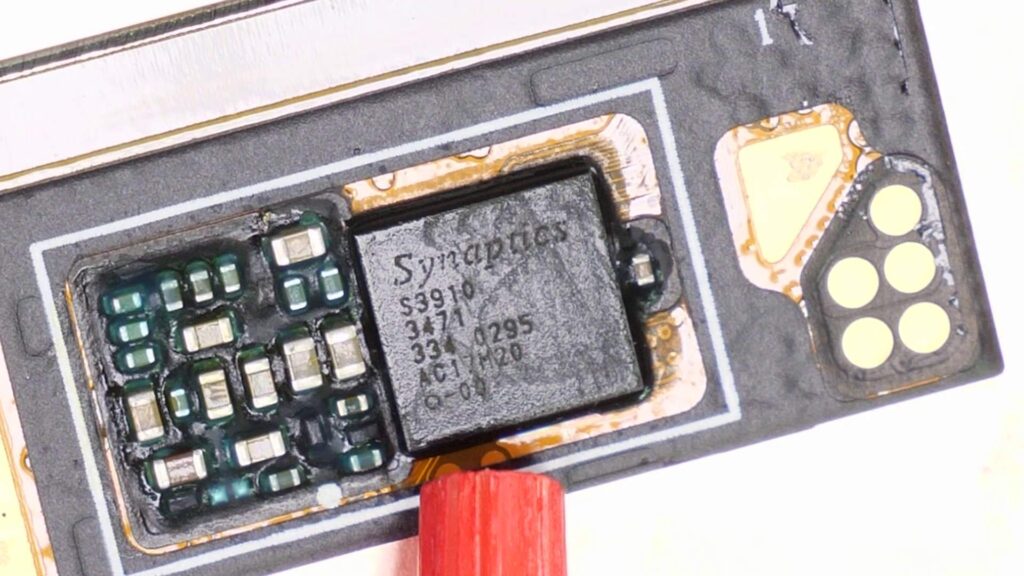

ディスプレイ下部の黒いテープに覆われた部分にはいくつかのICと回路が組み込まれており、これはディスプレイの表示であったりタッチパネルの制御用ICが実装されているものと思います。Synaptics製のICが使用されていました。

ベイパーチャンバー

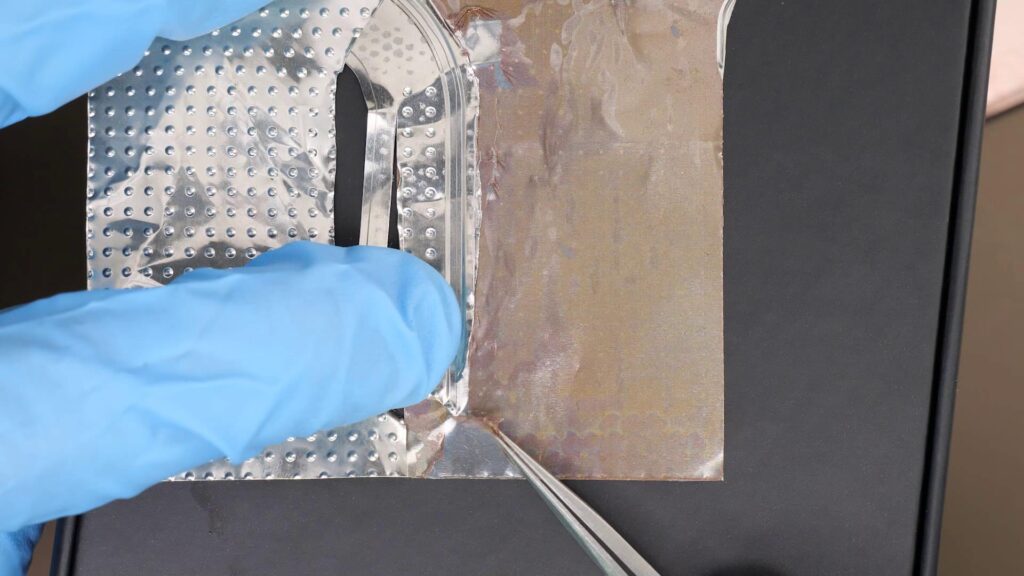

本体フレーム側には大きなグラファイトシートが貼り付けてあり、その下に銀色の構造体、恐らくはベイパーチャンバーに当たるものが配置されていました。

一部のハイエンドスマートフォンで見かけるようになってきたベイパーチャンバーですが、Xiaomi 14 UltraではSoC周りの冷却だけでなく、メインカメラと望遠カメラモジュールの冷却にも使用されているようで、Xiaomi公式ページでは「XiaomiデュアルチャネルIceLoopシステム 独立カメラ冷却システム」とされているようです。

こちらのベイパーチャンバーの特長として、吸熱部分の流路が2ルートに切り分けられていることが特長のようです。よく見てみると完全に圧着されてルート分けされてメインカメラと望遠カメラで流れが混ざらないような構造になっています。

ベイパーチャンバーというのは平べったくしたヒートパイプのような構造をしており、密閉された内部で微量の純水が気化と凝縮を繰り返すことで、ただの銅の板などよりも遥かに効率よく熱を移動させる事ができるという代物です。そのためハサミで端の方を切り開いて中身を確認してみると

このようにきちんと空洞になっていることがわかります。さらに片方の面には表面積を稼ぐために内側に向けて凹凸が作り込まれているような構造です。

ベイパーチャンバーの中には凝縮して液体の状態へと戻った媒体(純水)を毛細管現象により再び熱源へと移動させるための構造体が挟み込まれています。今回分解したこちらのベイパーチャンバーでも銅のメッシュが片面に貼り付けられており、また、使われている銅メッシュの厚み(というより線経)も上部とその他の箇所で差別化されているようでした。

いずれにしてもベイパーチャンバーを始め、各所に貼り付けられているグラファイトシートの枚数や、基板へのシールドの徹底した取り付け、カメラなどのわかりやすい特長もそうですが、それ以上にコストを惜しげもなくかけて作られているスマートフォンであるということがわかりました。

今回のまとめ

というわけで今回は発売されたばかり(2024年5月当時)のXiaomi 14 Ultraという20万円の高級スマートフォンの分解解説記事でした。

製品の特徴としてはもちろん1型センサーと無段階可変絞り機構を搭載したメインカメラのほか、内部の基板については相当の箇所で複数枚の基板を組み合わせた実装なども多用されており、とても開発コストのかかる端末であることがわかりました。

複数枚の基板が積層されている背景に、一枚の基板では部品が収まりきらないためこのような手法を取ったのか、それとも何かしらの設計意図があって重ね合わせを採用したのかは謎です。ただしほとんどの基板やシールドに対してグラファイトシート・銅シート・放熱用シリコン・熱伝導グリスが多用されていたのにはなにか執念のようなものを感じます。

分解をしている途中で気づいたのですが、パーツ点数自体は基板が細かく分かれていることからも決して少なくはないのですが、内部のネジに特殊ネジ、トルクスや三角ネジなどは使用されておらず、分解修理を行おうとした際のハードルはあまり高くない端末になっているものと思います。

海外ブランドのスマホであることと、20万円という価格から自分で分解する方は多くないかとは思いますが、もし唐突に20万円のスマホを分解したくなった際の参考にしていただけると幸いです。

分解の様子については動画でも見ることが出来ますので、是非こちらも合わせてご覧いただけると嬉しいです。

それでは最後までお付き合い頂きありがとうございました。

コメント